スイス・ジュネーヴは、国際機関が集まる華やかな都市。

美しい湖畔の風景、清潔な街並み、そして治安の良さは、ヨーロッパの他の大都市とは一線を画しています。

筆者自身も、パリやロンドンのような雑然とした雰囲気がほとんど見られないこの街に、初めて訪れたときは驚きました。

しかし、そんなジュネーヴ生活の大きなネックが、異常ともいえる物価の高さです。

家賃や食費だけでなく、あらゆる生活コストが高く、知らないうちにどんどんお金が消えていく感覚に襲われます。

さらに厄介なのが、お金にまつわるルールが日本と大きく異なる点。

異なるだけならまだしも、日本ではかからないような料金が発生したり、支払いの仕組み自体がまったく違っていたりします。さらに「知らなかった」では済まされないようなルールも多く、罰金やトラブルにつながるケースも決して珍しくありません。

実際に筆者も、留学中に何度かヒヤッとする場面を経験しました。

この記事では、そんな体験をもとに、ジュネーヴで驚いた「日本と違うお金のルール」を5つ紹介します。

これからジュネーヴで生活を始める方はもちろん、一部短期旅行者にも関係のある内容なので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

駅には改札がない!でも無賃乗車は即高額罰金

スイスは「信用乗車方式」を採用

スイスの公共交通は「信用乗車方式(Proof of payment system)」が基本。

つまり、日本のような自動改札機がなく、誰でもそのままホームや車両に入れてしまいます。

観光で来た人はもちろん、留学生や駐在員でも、最初は「これ、切符買わなくてもバレないのでは…?」とすら思ってしまうかもしれません。

しかしこれは大きな落とし穴。ジュネーヴでは不定期で抜き打ちの乗車券チェックが行われており、検札官にチケットを提示できなければ、その場で罰金(罰金額はおよそ100フラン〜)を即金で支払わされることになります(ちなみにカード決済できます)。

支払えない場合は身分証の提示を求められ、後日請求。

最悪の場合は法的手続きになったり、記録が残る可能性もあります。

注意が必要なケース

特に注意したいのが以下のようなケース。

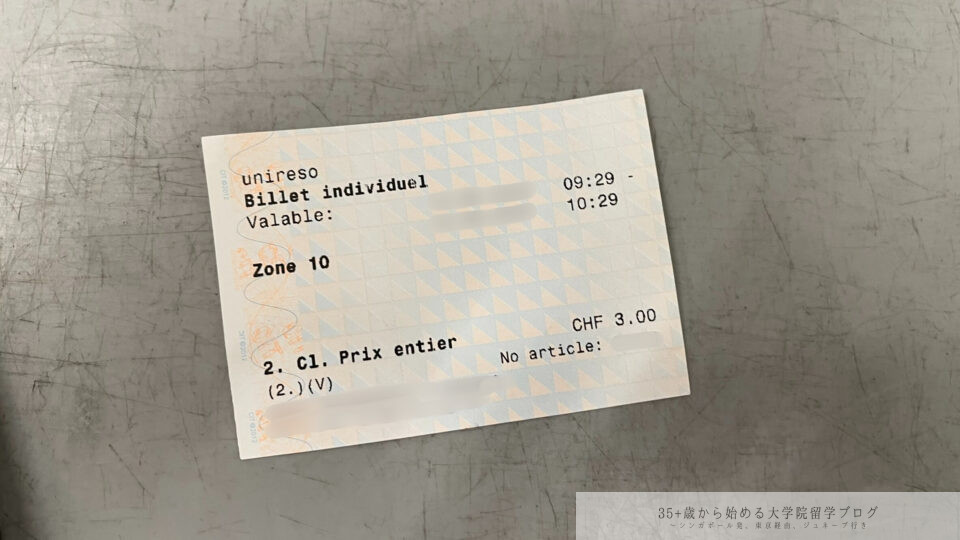

- 利用時間をうっかり超過してしまった

一回券には有効時間が設定されています。60分など細かく異なるため、出発前に必ず確認を。打刻システムがないため利用時間は購入時からスタートする点も注意! - 正しい乗車券を持っていなかった

スイスのチケットはゾーン制(ジュネーヴ市内は「ゾーン10」)。すでに市内の定期券や乗車券を持っている場合でも市外や国境を越える場合には「追加チケット(extension ticket)」が必要です。 - スマホでチケットを購入したのにバッテリー切れで提示できなかった

チケットの提示ができない時点で「未所持」とみなされます。モバイルバッテリーの携行、または物理的なSwissPass(カード)を携帯しておくと安心です。

「改札がない=自由乗車」ではないという認識が、スイス生活のスタートラインです。

銀行口座には維持手数料がかかる(しかも割と高額)

ヨーロッパでは口座を持っているだけでお金が掛かる!

日本では、通常銀行口座を持っているだけでは費用は掛かりません。

しかしスイスをはじめ、ヨーロッパの多くの国ではこの常識は通用しません。

例えばスイスの銀行では、毎月10〜30フラン(約1,850〜5,500円)前後の口座維持手数料が発生するのが一般的です。

残高が少ない場合であっても、この手数料は免除されない場合がほとんど。つまり、「お金がない人ほど相対的に手数料の負担が重くなる」という、日本人にとってはやや逆説的な状況が起こりがちです。

これに加えて日本でも掛かるような各種手数料(振込手数料、引出手数料など…)もスイス水準の金額で掛かってくるのですから、かなりの負担になります。

学生&若者は優遇プランを要チェック

救いがあるとすれば、多くの銀行では学生・若年層向けの優遇プランが用意されている点です。

学生証や滞在許可証を提示すれば、口座維持手数料が無料、または大幅に割引されることがあります。

ただし、プランの適用には年齢・滞在期間・就学証明の提示など条件が明確に決まっているため、開設前に必ず確認しましょう。

若年層向けの優遇プランは20代が上限になっていることが多いです。

「貯蓄用の口座」と「支払用の口座」って?チャージ方法にも要注意!

口座がなぜか2つ開設される?

スイスの銀行では、日本のように1つの口座とキャッシュカードで完結する感覚とは大きく異なり、「貯蓄用の口座」と「支払い用の口座」が明確に分かれているケースが一般的。

口座を開設すると発行されるキャッシュカード一体型のデビットカードは、「支払い用の口座」に紐づきます。

- 貯蓄用の口座:給与・送金の受け取りに使うメイン口座。

- 支払用の口座:日常の支払いに使う口座。デビットカードはこちらに紐づいている。

つまり、デビットカードで買い物をするには、「支払用の口座」に残高が入っている必要があるということ。

たとえ貯蓄用の口座にお金があっても、それを移動させなければカード決済はできません。

プリペイドカードの落とし穴

さらにややこしいのが、プリペイドカードがセットで付いてくる場合です。

このカードには利用金額に応じてポイントが貯まるなどの特典があるため、日常使いに便利ですが、残高は別管理になります。

そして、このプリペイドカードへのチャージ時にも注意が必要です。

それは、必ず「支払用の口座」からチャージすること。

うっかり「貯蓄用の口座」から直接チャージしてしまうと、追加手数料(1〜2フラン程度)が発生してしまいます。

スイスのように口座ごとに役割が完全に分かれているのは合理的ではありますが、慣れていないと支払い用口座を経由せずにチャージしてしまいがち。こうした小さな手数料も、積もれば数十フランになることがあります。

そのため、資金移動のルールとしては、

という順番を常に守る意識が重要です。

健康保険の加入が遅れると、強制加入&高額請求!

スイスでは健康保険加入&当局への届出が必須

スイスでは、滞在許可を取得した全ての居住者(学生を含む)に対して、各州が定める基準を満たす健康保険への加入が義務付けられています。

加入期限は、居住登録から3か月以内です。

この制度は知らないと本当に危険で、期限までに自分で保険に加入して州政府に届出を行わない場合、州政府が勝手に保険会社を指定し、強制的に加入手続きを進める仕組みになっています。

もちろんいきなり強制加入になるわけではなく、その前には何度か当局からお知らせが届くことになりますが、現地語なので見逃してしまうリスクもあります。

しかもその請求は、なんと居住登録日に遡って数カ月分まとめて請求されることになります。

強制加入になるとどうなる?

- 割高な保険プランが割り当てられる

- 補償内容を自分で選べない(不要な補償がついてくることも)

- 行政側の事務負担が増えるため、追加手数料や特別徴収が発生する場合も

自分で選べばもっと安い保険もあるのに、放置していたことが原因で余計にお金を払うことになる…

これは本当に悔しいですよね。

保険選びは「紹介プラン+比較」がベスト

大学や研究機関に所属する場合、多くの場合でいくつかの保険会社が紹介されます。

日本の留学保険と比較すると正直割高なことも多いですが、以下の理由から、紹介された会社のなかから選ぶことをおすすめします。

- 現地の医療制度に精通している

- 州政府による健康保険強制加入の免除手続きを委託できる

- 日本の保険が認められない可能性が高い(後述)

自分のニーズに合ったプランを比較・選択して、余裕を持って加入手続きするのがおすすめです。

海外保険で代替できる?→ 実はほぼ無理です

スイスの健康保険制度では、各州の承認がない限り外国の保険は代替として認められません。

たとえば、「日本で加入してきた留学保険」では基準を満たさないことが多く、たとえ補償内容が充実していても、形式面で却下されることがほとんどです。

さらに、「日本の保険を使いたい」と申し出るには、当局と現地語でのやり取り(例:ジュネーヴならフランス語)が必要で、手続きの煩雑さ・認可までの時間・書類準備の面で相当な労力がかかります。

そのため、特に短期滞在・留学の場合は、最初から現地の医療保険に素直に加入するほうが、結果的に安く・スムーズに済むことが多いです。

迷ったら、学校から紹介された保険会社に早めに連絡して、比較のうえ加入しましょう。

こちらはジュネーヴの留学生用医療保険を契約したときの記事です。

自動更新契約にご用心!解約しないと請求が止まらない&差押えリスク!

日本とは異なる消費文化

これは、筆者がスイス生活で最も苦労したポイントのひとつです。

こちらでは、サブスクリプション契約や定期券などが基本的に「自動更新」前提で組まれています。

つまり、「支払いを止めた=契約終了」にはなりません。

きちんと解約手続きを行わなければ、契約は継続され、請求も止まらないのです。

しかも、支払いが遅れると手数料が加算され、支払額は雪だるま式に増加していきます。

日本のように、未払いが続けば自動でサービス停止・強制解約になる…という仕組みは通用しません。

解約に必要な手続きの例

よくある例はこんな感じです。

- 通信会社(Salt, Sunriseなど):

契約終了希望日の数ヵ月前(規約により異なる)までの申出&出国証明書(Attestation de Départ)が必要 - 保険会社(Scorestudiesなど):

学業修了証明&出国証明書(Attestation de Départ)が必要 - 銀行(UBSなど):

残高の整理・解約申出のレターが必要 - SBBの定期券:

契約終了希望日の数ヵ月前(規約により異なる)までに解約通知が必要

このように、大抵の手続きには出国証明書が求められる点に注意が必要です。

こちらはスイスで現地SIMを契約したときの記事。

契約不履行=差押え!

しかも、スイスでは契約不履行に対して差押え(Poursuite)や債権回収(Inkasso)手続きが迅速に行われるため、甘く見ると本当に危険です。

「ついうっかり」「現地語が読めなくて…」のような言い訳は全く通用しません。

万が一この段階まで進んでしまった場合、当局に記録が残り、今後のスイス生活に支障が出るおそれがあります。

また、記録を抹消するための事後手続きが必要になり、精神的・時間的コストも大きくなります。

帰国・引越し時は「支払い停止」ではなく「解約手続き」!

支払いを止めただけでは契約は終わりません。

解約の意思を示し、証拠を残すことが大切です。

- 書面またはメールで明確に解約通知を行う

- 解約完了の確認書・返信メールを保存する

- 必要に応じて出国証明書を早めに取得しておく

とにかく、書類や契約まわりの手続きは「自己責任でしっかり管理する」ことが、日本以上に求められる環境です。

番外編:英語が通じない公的機関も多い

国際都市ジュネーヴとはいえ、すべてが英語対応というわけではありません。

特に役所や医療機関、郵便局などの「生活インフラ」系の機関では、フランス語が基本です。

たとえば居住登録で訪れるOCPMでは、受付から提出書類の説明まですべてフランス語。

スタッフによっては英語が話せない人も珍しくなく、曖昧な理解のまま進めてしまうと後からトラブルになることも。

一見「お金の問題」とは関係ないように見えるかもしれませんが、実は言葉の壁が、意図しない契約・誤解・追加費用につながるケースも少なくありません。

保険契約、銀行の書類、役所からの郵送物もすべてフランス語で届くため、最低限の語彙や構文に慣れておくことは、お金のトラブル回避にもつながります。

まとめ

ジュネーヴ生活では、契約社会としての厳しさ、金銭感覚の違い、そして自己責任の原則が、日本よりもずっと強く求められます。

しかも、それは観光客だけでなく、留学生や短期滞在者、研究者、出張者など、すべての外国人に等しく適用されるルールです。スイス社会の一員として暮らす以上、「決まった期間しか滞在しないから…」「フランス語圏出身じゃないから…」といった言い訳は一切通用しません。

今回紹介した5つのポイントは、どれも「知らなかった」では済まされない実務的なリスクを含んでいます。

留学や駐在などでジュネーヴに長期滞在する予定のある方、ジュネーヴを訪れる予定のある方は、この記事を参考に、ぜひ早めの準備と情報収集をおすすめします。

以上です。

関連記事

ジュネーヴのお金関係の記事をいくつかご紹介します。

スイスの銀行口座の開設方法などを体験談をもとに解説しました。

節約に必須のスーパーマーケット情報。特徴と使い分けから最適なお店が分かります。

留学生用医療保険の選び方の解説記事。保険会社の比較も。

日本とは違うジュネーヴの交通機関の使い方について解説しました。

-1.png)

コメント