日本の報道やテレビで、最近「日本人ファースト」という言葉をよく耳にするようになりました。

なぜこんな当たり前のことが、ここまで話題になるのだろう?と疑問に思いました。

その国で国籍を持つ人が優遇されるのは常識ですし、外国人が多かれ少なかれ不利な立場に置かれるのは、ある意味で制度上の必然です。

筆者もシンガポールやスイスで外国人として暮らし、現地人やEU市民が学費・雇用・社会保障の面で優遇される場面を見てきました。これは世界中どこでも同じで、EUやGCCのように加盟国同士で特別待遇があるケースも珍しくありません。

自国民と外国人で料金を変える「二重価格」も、先進国・途上国を問わず広く導入されています。

ところが、日本で使われる「日本人ファースト」は様子が違います。

「国民として当然の権利」というよりも、「差別」や「外国人排斥」といった文脈で語られることが多いのです。

なぜ「国民主権とその反射としての外国人に対する権利の制限」という概念が「積極的に外国人を攻撃するようなスローガン」に転換してしまうのでしょうか?

本記事では、なぜ日本において「日本人ファースト」がこのような意味合いを帯びるのか、その背景を掘り下げて考えていきます。

「自国民優先」は世界の常識

国家主権から導かれる自国民優先は当たり前の概念

「自国民を優先する」という原則は、日本だけの特殊な発想ではありません。

国家主権を持つ以上、自国民の権利や安全を守ることが国の基本責務であり、多くの国では医療制度、社会保障、就労制度などはまず国民を対象に設計されるのが普通です。

例えば、EU域内では加盟国間の労働移動自由権が制度化され、EU国籍者は他加盟国での就労許可なしで働けたり、その待遇で差別されない権利を持ったりします。

この環境下では、非EU国民には別制度が適用されることが多いです。

またシンガポールでは、外国人を雇用する場合にはEmployment of Foreign Manpower Actに従い、多くの就労パス要件、最低給与基準、雇用主の責任義務が定められています。

さらに、2025年以降にはEmployment Passの最低給与がS$5,600に引き上げられる動きが報じられており、雇用主には地元労働者に対する給与基準(Local Qualifying Salary)も適用される方向です。

また、教育や観光の分野でも同様の区分が見られます。

例えば、イギリスの大学では英国居住者と留学生の学費に3倍近い差が設けられており、アメリカでも州内居住者と留学生・州外学生で大きな格差があります。観光地によっては入場料を「地元民」と「外国人」で分けるケースも珍しくありません。

こうした仕組みは決して「外国人を差別するため」ではなく、むしろ自国民の雇用を守り、税金で運営される施設の利益を納税者に還元し、あるいは外貨獲得や経済格差の調整を図るといった経済合理性に基づくものなのです。

海外で暮らす外国人としての制限

私自身、外国人として暮らすなかで多くの制限を経験してきました。

滞在許可証の更新、職業選択の制約、社会保障制度への限定的なアクセス…。これらは日常的な現実です。

「外国人だから優遇されない」という不平等に、不満を覚えたことが一度もないといえば嘘になります。留学生として高額な学費を課されたり、観光スポットで外国人料金を請求されたりすれば、誰だって快くは受け止められないでしょう。

正式な滞在許可を持ち、国民と同じように税金を納めていても、こうした制約からは逃れられません。

しかし、それは制度上当然の前提でもあります。国籍や永住権を持たない以上、制度的な違いを受け入れるしかないのです。

言語も同じです。多言語対応はあくまで「恩恵」にすぎません。フランスで行政手続きを原則としてフランス語で行うのは自然なことであり、外国語対応は限定的なサービスにすぎないのです。

つまり、外国人として暮らすとは、「現地のルールを受け入れる」という前提に立つこと。そして「そのルールに違反すればペナルティを受ける」という暗黙の社会的ルールを引き受けることなのです。

外国人をスケープゴートにする構造

問題なのは、「自国民優先」という大前提が、「日本人ファースト」というスローガンのもとで、しばしば「外国人差別」と結びつけられてしまうことです。

確かに、経済や社会に不安が広がると、その矛先を「異なる属性を持つ集団」に向けやすいのは、古今東西を問わず見られる現象です。

近年のヘイトスピーチを例に出すまでもなく、低賃金労働や治安悪化、文化摩擦といった社会問題を「外国人のせい」と単純化する言説は繰り返されてきました。

さらに事態を複雑にするのが、こうした排外的言説と「外国人の権利問題」との結びつきです。

もちろん、いわれのない攻撃への対策は不可欠ですし、戦争や迫害から逃れてきた難民に国際的な人道保護が求められるのも事実ですが、日本の議論では「経済移民」と「難民」が意図的に、あるいは無意識に混同される場面が少なくありません。

国際法上は難民条約に基づき保護される人々と就労や生活のために移住する人々は区別されるべきですが、この区別が曖昧になることで、「すべての外国人を拒絶すべきだ」「すべての外国人を保護すべきだ」という両極端な主張が衝突する構図が生まれてしまうのです。

外国人に向き合ってこなかった日本

ここまでの流れを踏まえると、日本における摩擦の根源は「外国人とは何か」、つまり「外国人をどう受け入れ、どう共生していくのか」という問いに、社会全体として十分に向き合ってこなかったことであり、「隣人として受け入れるか」「一時的な労働者として使役するか」というスタンスがはっきりさせてこなかったことになります。

異なる背景を持つ国民が自発的に足並みをそろえるのは容易ではなく、最終的には国や自治体が方向性を示す必要があります。それこそが「移民政策」の役割です。

これまで日本は人口ボーナスに支えられ、労働力不足を深刻に考える必要がありませんでした。しかし人口減少が加速する現在、悠長に構えている余裕はもうありません。「外国人をどう受け入れるか」を、早急に、しかし冷静に議論することが不可欠です。完全に受け入れを拒否するという選択肢は現実的ではないでしょう。

一方で、ニーズを満たすためだけに、制度や国民の意識が不十分なまま場当たり的に外国人を受け入れれば、国民の不安は増し、外国人への反発も強まることは容易に想像できます。

このように「政策的な曖昧さ」が温存されてきた背景を理解するために、次の章では「日本がどのようにしてこの問題から目を背けてきたのか」を振り返っていきます。

なぜ日本は移民政策から目を背けることができたのか?その歴史

まず最初に:「日本は移民政策を取っていない」は嘘

まず確認しておきたい前提条件があります。

それは、現在日本の政治が発している「移民政策は取っていない」というメッセージのこと。

積極的に外国人労働者を受け入れていない、という点を取り上げて「移民政策を取らない」としていますが、これから歴史及び現状を考察することで浮かび上がってくるとおり、実態としてはすでに移民政策を明確に取っています。

移民政策とは、「受け入れるか否かを含めて人の移動をどう管理するかという国家の意思決定全体」を指します。

日本円の貯金しか持っていない人はしばしば「自分は投資していない」と認識しますが、実態は「日本円にフル投資している」のと何ら変わらない…のと同じ構図です。

ただし日本の場合は、(これから述べる通り)他国と比較して、明確に強い規制を設けてこなかったという背景があり、この点が諸外国とかけ離れていることから、「移民制度が存在しない」ように見えます。

また、表立って外国人労働者(名称は「技能実習生」ですが)を受け容れた数少ない例が技能実習制度であり、人権問題や失踪事件などが世間に殊更に話題になることで、制度に注目が集まり、「移民政策」に対する理解に歪みが生じてしまった、という背景もあるでしょう。

ただし先に述べた通り、どのような建前を掲げたとしても、外国人や移民に関するルール作りそのものが「移民政策」です。

日本は「基本的に諸外国のように大量の外国人労働者や移民を受け入れないが、流入自体を厳しく規制したりはしない、国際的な人権問題にも一定の配慮を行う」という移民政策を取ってきた、という歴史があります。

そのことを理解せずに「日本が移民政策を取っていない」というメッセージを正面から受け取ってしまうと、日本が取ってきた外国人労働者に関する政策や今後取るべき方策を考える際に認識が歪むので注意が必要です。

この議論を踏まえて、日本の移民政策の歴史を紐解いていきます。

戦後の労働力不足:日本とヨーロッパの対比

第二次世界大戦後、各国が直面したのは、復興を支える労働力の不足でした。

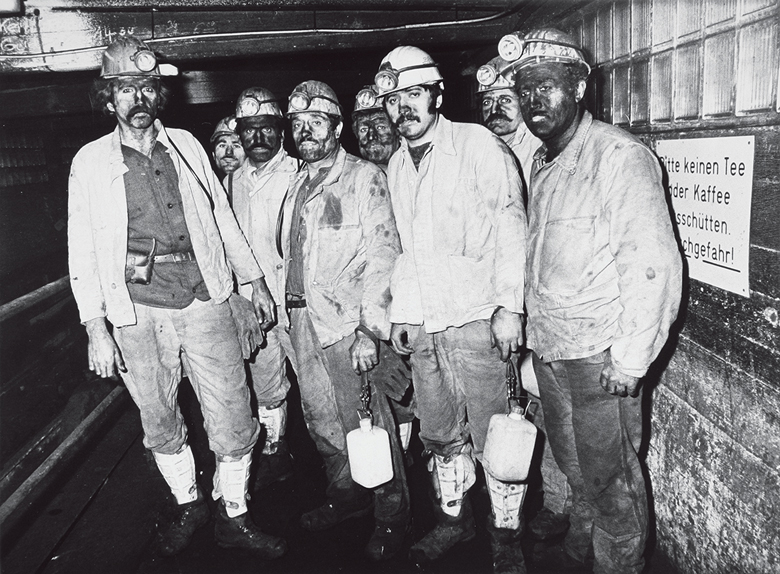

ヨーロッパ諸国は1950年代以降、この課題に対応するため移民を積極的に受け入れます。西ドイツは1955年以降、イタリアやトルコなどと「ガストアルバイター協定」を結び、数百万規模の労働者を導入しました。

イギリスはカリブ海諸国や南アジアから、フランスは北アフリカから労働力を確保しています。旧植民地や近隣諸国とのネットワークが背景にありました。

一方、日本は移民政策ではなく、農村から都市部への人口移動によって労働需要を補いました。戦後の復員者や疎開から戻った人々に加え、農村には依然として「過剰人口」が存在しており、製造業中心の都市産業に吸収されていったのです。

1950年代後半からは「集団就職」が本格化し、「金の卵」と呼ばれた若者たちが高度経済成長を支える主力となりました。

この結果、ヨーロッパでは1960年代から「移民の社会的統合」が社会課題となったのに対し、日本で同様の議論が本格化するのは1980年代以降と、大きなタイムラグが生じました。

新卒一括採用・年功序列・終身雇用の定着

高度経済成長期、地方から都市部に若者が大量に流入する「集団就職」の時代、企業が人材を効率的に確保するために広く定着したのが「新卒一括採用」です。

戦前から一部で存在した仕組みでしたが、朝鮮戦争特需を背景に採用活動が前倒しされ、在学中に内定を出す慣行が一般化しました。学校を通じて一定の属性を持つ若者をまとめて雇えるこの方式は、集団就職と極めて相性が良かったのです。

急速に拡大する労働需要に応えるため、企業は安定的かつ長期的に人材をつなぎとめる必要に迫られました。そこで強化されたのが「年功序列」です。勤続年数が長くなるほど給与が上がる仕組みを整え、従業員に長期的な安心感を与えることで定着率を高めました。

「終身雇用」は戦時期の熟練工確保に端緒がありましたが、戦後の慢性的な人材不足を契機により広く一般化しました。さらに1970年代には最高裁が解雇権濫用法理を確立し、法的にも保護される慣行となります。

こうして日本企業は、異なる起源をもつ「新卒一括採用」「年功序列」「終身雇用」をうまく組み合わせることで、国内労働力を内部で循環させる体制を築きました。

こうして毎年の大量採用で労働需要を満たし、移民労働に依存せずとも経済を回すことができたのです。

ただし、この仕組みが成り立っていたのは製造業が稼ぎ頭であり、中卒者を企業内研修で鍛えることで即戦力にできた時代背景があったからにほかなりません。

技能実習制度という「場当たり的調整弁」

このように国内だけで回っていた労働市場も、バブル崩壊や産業構造の変化によって徐々に機能不全に陥っていきます。農業や建設、縫製、介護などの分野で人手不足が深刻化し始めたのもこの時期でした。

まさにこのタイミングで導入されたのが「技能実習制度」。「国際貢献」「技能移転」を目的に掲げ、日本の技術を開発途上国に伝える国際協力の一環として1993年に開始されました。

しかし、前述の通り外国人受け入れを本格的に議論してこなかった日本では、移民政策はまだ発展途上です。

この制度は十分な人権保護の枠組みを欠いたまま走り出したため、結果的には「低賃金で安定的に働く労働力の確保手段」として利用されるようになりました。

この制度が転職の制限を含んでおり、ルールが守られずに最低賃金違反や長時間労働も頻発していたことから、ILOや国連人権理事会から繰り返し是正勧告を受けています。

当初は国際協力の枠組みとして構想された制度が、現実には人手不足を埋め合わせる「調整弁」へと変質してしまったのです。

しかもこの制度は、受け入れ団体・企業と実習生だけが関与する非常に閉じた仕組みであり、「外国人問題は大多数の国民には関係ない」という暗黙のメッセージを社会に流し続けました。これは「日本は移民政策を取らない」という従来の政治的スタンスとも整合していたのです。

こうして日本は「外国人をどう受け入れるか(あるいは受け入れないか)」を本格的に議論するタイミングを一つ失いました。

そして今日に至るまで、「場当たり的な外国人労働力の受け入れ」と「人権侵害批判にさらされる制度」の温存につながっているのは、この時期の選択の延長線上にあるのです。

もう「見て見ぬふり」はできない

しかし、制度の歪みだけで問題が終わるわけではありません。

現代の労働力不足は、さらに根本的で深刻な課題を突きつけています。

まず、労働力不足はもはや単なる「数の問題」ではありません。介護や建設といった従来から人手不足が深刻な分野に加え、デジタルや環境など新しい分野でも専門性や即戦力が強く求められています。

必要とされる人材は複雑化・分野横断化しており、従来のように新卒を一括採用して社内で育てつつ定年まで雇用する「メンバーシップ型雇用」に耐えられない企業も増えています。

さらに1990年代の就職氷河期では、新卒採用の縮小によって多くの若者が正規雇用から排除されました。国内の潜在的な人材を活かせなかったことは、世代を超えて労働力不足を一層深刻化させています。その帰結として、非正規雇用の固定化やライフプランの停滞(結婚・子育ての断念など)が進み、人口減少にも拍車をかけました。

実際、1993〜2004年卒の「就職氷河期世代」は、バブル崩壊後の就職率低迷期に直面し、正規雇用率や平均所得が上の世代に比べて低い傾向にあります。将来的には年金制度にも影響し、老後の貧困リスクが高まるとの指摘も。

これまではいわゆる雇用問題でしたが、さらに今後社会保障の問題にも発展してくることが予想されています。

少子高齢化の進行により、近い将来は「有力な人材が足りない」という段階を超え、「絶対数が不足する」という状況が避けられません。これまで移民政策を先送りしてきたツケが、より深刻な形で表面化しつつあるのです。

こうした国内人材の限界から、外国人受け入れが避けられない課題として浮上してきました。

2025年9月、政府は現行の技能実習制度を廃止し、2027年4月から新たに「育成就労制度」を導入することを閣議決定しました。介護・建設・農業などの分野で外国人を労働力として受け入れ、原則3年で「特定技能」へ移行させる仕組みです。1993年に始まった技能実習制度に代わり、ようやく「人材育成と労働力確保」を正面から位置づけた制度が始まろうとしています(NHK、2025年9月26日)。

しかし政府は依然として「移民政策ではない」という立場を崩していません。

一方で、日本の在留外国人数は2025年に約328万人と過去最多を記録し、日本人人口は過去最少を更新しました。対照的に日本人の人口は過去最少となり、移民政策のスタンスを明確にしないまま現実の変化に直面していることが浮き彫りになっています。

結局のところ、国の基本方針が定まらないまま、現場では自治体が多文化共生の施策を模索する状況が続いています。しかしこうした対応は対症療法に過ぎず、根本的な解決にはならないのです。

ここで一旦、日本が移民政策から目を背けることができた要因を整理します。

国内で労働力を回せた要因

- 農村部を含め豊富な労働力があった

- 製造業が強く、大量採用した若年層を企業内で育成できた

- 新卒一括採用・年功序列・終身雇用といった人材供給システムがうまく機能した

→そのため「外国人がいないと回らない状況」に向き合う必要がなかった

外国人受け入れを議論しなかった要因

- 技能実習制度など外国人労働を供給する仕組みを「国民全体の課題」とせず、閉じた制度として運用した

- 政治が一貫して「日本は移民政策をとらない」というスタンスを崩さなかった

→その結果、国民が「外国人にどう向き合うか」を考えるタイミングを逃し続けた

これらの要因は、ある意味では「日本の産業が強かった」「制度がうまく回っていた」という正の側面に起因しています。だからこそ、問題が目の前に迫ってくるまで気づかないという状況を生み出してしまったのは、何とも皮肉なことだと言えるでしょう。

文化と感覚が事象に追いつかない:日本人が外国人を正しく認識できない理由

日本人が外国人を「隣人」とも「単なる労働力」とも見られないのは、単なる好意や嫌悪の問題ではありません。根底には「外国人を上手く社会に位置付けられない」文化的な背景が存在します。

同質性コミュニティの圧力

日本社会は「同質性」を前提に成り立ってきました。

特に学校や職場、地域の多くは、共通の言語と習慣を前提に構築されており、その枠組みに服さない存在はそもそも想定していません。

その共同体で共有されるのは「空気」であり、その結果完成するのはふんわりとした「世間」です。

「世間」は個々人の感情的な関係の下に成り立つものですが、制度やルールに基づく「社会」とは異なり、そこに包摂されない個人や団体は定義されることすらありません。つまり「存在しないもの」として扱われるのです。

なお、日本人の行動様式における「空気」の支配力については、山本七平の『空気の研究』が詳しいです。日本社会の「同調圧力」や「言外のルール」を理解するのに役立つ一冊でしょう。

「世間」には無数の「言外のルール」が存在しており、構成員がそのルールの適応度合に応じてお互いに態度や距離感を調整することで、それぞれの「世間」を存続させてきました。

外国人は元来その「外側」にある存在とみなされるため、ある意味「知覚できない存在」として扱われます。

それでも外国や外国人が自分の生活圏に出現しなければそのまま「いないもの」として無視することもできました。

しかしグローバル化が進み、外国人が日常生活に現れるようになると、もはや「いないもの」として無視することはできません。外国人は「なんとかして知覚しなければならない存在」となり、「世間」にうまく組み込めない存在として立ち現れました。

無関心では済まなくなったとき、日本社会は極端な態度を取りがちです。

それが「排除」か「過剰な受容」かの両極端に振れる現象であり、日本人が外国人と適切な距離を取れないという事実の表面化した結果なのです。

外圧がなければ変わらない社会構造

日本において、近代化や戦後改革といった大きな制度変革は国内の議論よりも外部からの圧力によって進んだ過去があります。今でも「お上」や「右に倣え」という概念が根強く、何か差し迫った問題がない限りは、「自発的に何かを変える」ということにインセンティブが働きづらい環境と言えるでしょう。

歴史パートで述べたとおり、移民や外国人をどう位置づけるかについても内発的に議論する必然性に乏しかったため、結局は具体的な社会問題になるまでさしたる準備をせずにズルズルと来てしまっています。

外国人問題は本来であれば国の移民政策によって第一義的に対処すべきものです。ところが政策があいまいなまま運用されてきたため、課題は個人や外国人住民、すなわちコミュニティーレベルで噴出する状況に至っています。

コミュニティーの問題に対処しなければならないのは地域コミュニティーであり、地方自治体です。

結局はクルド人コミュニティー問題をはじめとする事象が自治体レベルで先に発生してしまったことから、自治体が(ある意味で「移民政策」の代替としての)多文化共生政策の最前線となり、現場で具体的な問題解決を担わざるを得なくなったのです。

実際、埼玉県ではクルド人とみられる外国人によるトラブルが相次いだことから、2025年8月には大野元裕知事が外務省を訪れ、トルコとの相互査証免除協定の一時停止を求める要望書を提出しました。「住民に不安が広がっている」として、トルコ国籍者の難民申請が突出して多いことを法務省データと共に示しています(読売新聞、2025年8月4日)。

これは、自治体が対処しなければ解決できないレベルの問題が現に発生していることを示しており、今後も同様の課題に直面する自治体が増えていくのは避けられないでしょう。

これまで社会として「適切な距離」を定義する合意を持たないまま進んできたことで、問題が発生した自治体から順にその問題に対症療法的に取り組んでいく、ある意味これまでの国民全体のツケを一部の住民が支払っているような状況になっているのです。

外国・外国人を理解する能力の不足

日本人が外国や外国人を理解する能力や機会が限られている点も、この傾向に拍車をかけています。

その要因のひとつとして挙げられるのが、外国語を用いて他者の文化や制度を直接理解する経験が限られること。日本における外国語教育はその言語が話されている世界や日本以外の世界を知るためのツールではなく、日本社会で上手に生き残るためのツールの一つになってしまっています。

政治や経済のかじ取りを担う中高年層の「国際性」は国際比較でも低水準にとどまっています。

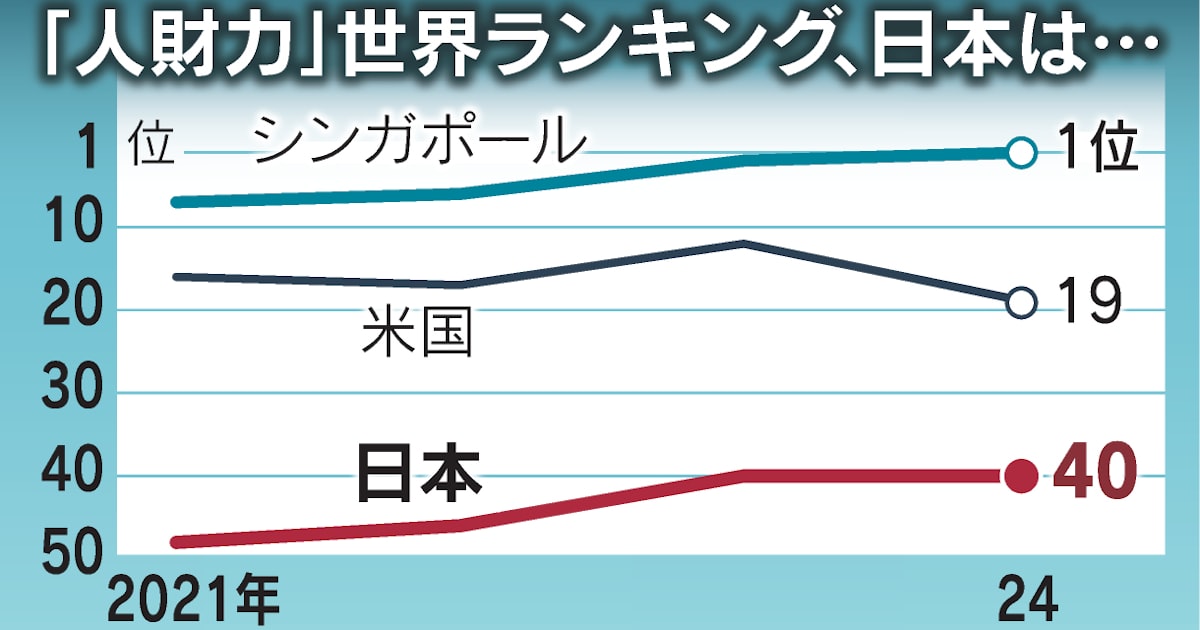

特に大企業においては、管理職層における語学力や国際感覚の不足が課題とされており、世界競争力ランキングでも日本は「企業ニーズを満たす語学力」や「有能な管理職の厚み」が最下位級という評価を受けています(日本経済新聞、2025年3月23日)。

大企業でそうなのですから、市井のレベルでの外国語能力や国際情勢に対する認識レベルの低さは致し方ない面があります。

さらに近年は留学や海外旅行に出かける若者も減少傾向。

パスポートの保有率は17.5%(2024年末時点。外務省発表)と20%を下回り、外国に対する認識レベルは同じ世代の間でもギャップが広がっています。

テクノロジーの発展で世界は一気に身近になった現代。しかし実際には、動画やSNSを通じて外国の断片的なイメージを「視聴して終わり」にする傾向が強く、実際に人や社会に触れようとする人はごくわずかなのが現実。

ユーチューバーが制作した動画の内容をそのまま鵜呑みにしたり、インフルエンサーの華やかな海外生活を映し出すSNSやインスタを眺めたりと、観光やエンタメとして消費するだけの「擬似的な国際経験」が広がっています。

国際開発ジャーナルの記事でも、日本社会には「国内にいながら十分に満たされる疑似体験」が日常化し、人々が実際に海外へ出る必要性を感じにくくなっている現象が指摘されています。このような環境では、世界を深く理解する機会そのものが乏しくなり、「内向き志向」が強まるのも無理はありません。

そのなかでは「やっぱり日本が一番」「海外は怖い」といった一面的な意見も多く聞かれ、さらに「何が語られるか」よりも「誰が語るか」を重視する風潮がますます広がっています。

結果として外国人と対等に関係を築くリテラシーが育たず、隣人として「普通に」理解するための手がかりが不足するという結果になっています。

情報と教育の偏り

さらに、日本人の国籍意識が他国と比較して強固ではない点も遠因になっていそうです。

戦後日本は軍国主義への反省から、国民意識を強制することを避けてきました。過去には国歌斉唱の強制に対して反発する教員がいたりと、その扱いは常に論争の元。その結果、「国民であるとは何か」という意識を深く育てずに来た面があります。

学校教育においても、国際協調を強調する一方でナショナリズムにはあまり深く触れることができず、結果として「国民の境界線」と「外国人と共生する視点」の両方が曖昧なまま残されました。

この風潮は、米国の独立記念日やフランス革命記念日のようにナショナルデーを大々的に祝ったり、ワシントンやド・ゴールといった功績を挙げた政治家の名前や独立にちなんだ日付を通りや広場の名称に残したりする諸外国の慣習とは、一線を画しています。

筆者が前に住んでいたシンガポールでも、ナショナルデーは盛大に祝われていました。

さらにメディアは、外国人を「事件やトラブルの当事者」か「特別に称賛される存在」として描く傾向が強く、日常を共にする「普通の生活者」としての姿はほとんど可視化されていません。例えば主に白人の外国人観光客が日本の食べ物を絶賛するテレビ番組や、主に特定の国籍のアジア人を取り上げる犯罪報道は枚挙にいとまがありません。

近年では、日本の文物を外国に持っていき、現地人に評価してもらう番組まで登場しています(例:「JAPANをスーツケースにつめ込んで!」)。この番組では、日本を代表する商品を海外に持参し、現地でどのように受け止められるかを紹介しています。

一見すると外国の現実を映し出しているようにも見えますが、見方によっては日本人の自意識を満足させる構造にもなりかねません。海外に同じ商品が存在しない背景には、それぞれの社会や文化の事情があるはずですが、その点が見えにくくなることで「日本はやっぱり特別だ」という印象が強調されやすいのです。

こうした情報の偏りは、外国人をステレオタイプの中に閉じ込め、社会として「隣人を普通に理解する」感覚を育てにくくしているのです。

このように、これまで日本人の多くにとって「存在しないもの」であり、関心の外に置かれてきた外国人。

しかし社会における存在感が増すにつれて、現実の社会で特有のかたちで表出してきました。

それがよく分からないものに対する「不安」や「恐れ」からくる「明確な拒絶」、そしてその反対の「好奇心」や「教育的配慮」からくる「過剰な受容」です。

前者は、ヘイトスピーチや排外的言説(例:埼玉県のクルド人問題)といった形で現れます。

後者は、多文化共生を意識した教育現場で「過剰ではないか」と議論を呼ぶケースに見られます。たとえば岐阜県のこども園でのイスラム礼拝体験は、NHKで好意的に紹介されましたが、その後SNSでは「幼児に宗教的行為を強いるのは不適切だ」と炎上し、賛否が分かれました(批判的に取り上げたネット記事も存在します)。

このような「過剰な配慮」への反発も、外国人を「普通の隣人」として受け入れる視点が乏しいことの裏返しと言えるでしょう。

方向性は真逆ですが、いずれも「普通の生活者として共に生きる」という発想の欠如の裏返しです。

歴史的に制度的な線引きを避け、文化的にも「外国人を普通の人間として受け入れる視点」を欠いてきたこと。

そして、どう受容するか・どこまで受容するか・どう折り合いをつけるかという本質的な議論をしてこなかったこと。

これこそが、日本社会が外国人と適切な距離を取れず、外国人問題を一緒くたに語る温床になっています。

「日本人ファースト」が話題になる背景と危うさ

現代の社会不安が外国人に対する不信感と結びつく

長らく経済の停滞が続く日本で、特にコロナ禍前後から賃金の安さや物価の安さといった「諸外国に劣っている」という現実が徐々に明らかになってきました。

さらに就職氷河期の問題や少子高齢化、老後2000万円問題など、将来の不安を煽る報道が強まり、社会不安が広がってきます。

同じ時期にインバウンド観光客の増加や外国人に関する報道が目立つようになり、「外国人が優遇されている」という言説が注目されるようになりました。

たとえば「中国人留学生に日本政府が生活費を支給している」という主張や、政府や自治体がエジプトなどと結ぶ経済協力協定を「移民誘致につながる」と誤解する投稿。そして近年大きな混乱となったのが、JICAが進めた「ホームタウン事業」です。

この事業は、日本の自治体をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定し、交流や協力を深めることを目的としたものでした。しかしSNS上では「移民を定住させる制度だ」といった事実と異なる情報が拡散し、自治体に抗議が殺到。最終的にJICAは2025年9月、「自治体への過度な負担が続いている」として事業を撤回する方針を発表しました。

実際には、中国人留学生への支援は「国費留学生制度」などの国際的な相互協定や特定の学術プログラムにもとづくものであり、特定の国籍だけを優遇するものではありません。アフリカの協定も技術協力や友好交流にすぎず、移民誘致とは関係がありません。

しかし、こうした現実とはかけ離れた誇張や誤解が社会不安と結びつくことで、「外国人が得をしている」「移民が大量に押し寄せる」といった印象が膨らんでいったのです。

社会不安そのものは必ずしも外国人に直結するものではありませんが、歴史的に培われた「無知や不信感」と結びつき、誤ったメッセージがSNSを通じて広まりました。

制度や事業の趣旨を理解していれば「外国人への特権」とは言えないはずですが、受け手側の情報リテラシー不足から、過剰な反応や拡散、さらには抗議活動にまで発展してしまいます。

こうして外国人を不満のはけ口とする風潮は際限なく広がっていくのです。

政治利用とゼノフォビアへの転化

こうした風潮を一部の政治家は巧みに利用しました。それが「日本人ファースト」です。

本来であれば「日本人ファースト」という言葉は、国民保護や国民主権の観点から理解されるべきもので、自国民と外国人を社会的包摂の枠組みで区分する中立的な言葉にとどまるはずです。制度設計の上で外国人が不利な立場に置かれやすいという課題はありますが、それ自体が憎悪表現ではありません。

ところが、この言葉が「日本国籍を持たない人々=外国人」すべてをひとまとめにする政治的メッセージとして使われるようになると、状況は変わります。本来は背景も立場も異なる移民や難民までが一括りにされ、外国人排斥やゼノフォビアと結びつき、排外的なスローガンとしての意味合いを帯びていきました。

背景には、日本の政治が長らく「移民政策」について正面から議論することを避け、日本人と外国人の対立構造を整理してこなかったという事情があります。そのため、この言葉は有権者にとって新鮮で刺激的に響き、強い話題性を持ったのです。

そしてこのスローガンは、もともと存在していた外国人への「無知や不信感」を増幅させ、無関心だった層までもが「敵意」を抱く方向に傾くという深刻な影響を及ぼしました。

二元論に押し込められた議論の行き止まり

その結果、外国人問題は「日本人 vs 外国人」という単純な二元論に押し込められ、多様な背景や実態は無視されてしまいます。

身近な隣人としての外国人を捉え直す機会は失われ、「日本を乗っ取ろうとする存在」「日本人では届かない富裕層」「犯罪者予備軍」といった極端なイメージだけが膨らんでいきます。

制度の上では完全に排除されていなくても、日本社会の主要な単位である「世間」からはじかれることで居場所を失う。そうして「外国人排斥」は現実のものとなってしまうのです。

けれども、外国人を締め出したところで日本の少子高齢化や経済停滞といった課題は何ひとつ解決しません。

それどころか、日本社会の持続に不可欠な「多文化共生」への道を自ら閉ざすことになります。

こうして無関心は憎悪へと転じ、本来議論すべき「移民政策」や「共生社会のデザイン」といった未来志向の課題は押し流されてしまいます。これこそが、「日本人ファースト」論が内包する最大の危うさなのです。

「受容」か?「無関心」か?未来のシナリオ

ここまで見たように、「日本人ファースト」という言葉は、いまや排外主義のスローガンとして利用され、日本社会の不寛容をさらに強める方向に作用しています。

これは由々しき事態ですが、同時に、日本が長らく避けてきた「私たちは外国人をどう位置づけ、どのように共に生きていくのか」という問いに向き合うきっかけにもなり得ます。

そこで、移民政策や共生のあり方について、未来のシナリオを二つのモデルとして整理してみたいと思います。

統合志向型(受容を目指すアプローチ)

概要

統合志向型は、外国人を社会の一員として受け入れ、市民権や人権を保障しようとする方向性です。EUの「多文化共生」「人の移動の自由」がその典型であり、理念としては非常に魅力的に響きます。

その恩恵

外国人を単なる労働力ではなく「市民」として迎えることは、少子高齢化が進む社会の持続可能性に寄与します。人権を保障すること自体が排外主義に対抗する理念的基盤ともなり、社会の多様性を力に変える可能性を持っています。

- 外国人を「労働力」以上の存在として位置づけられる

- 人権保障を通じて排外主義に対抗できる

- 長期的には持続可能な社会モデルを描きやすい

想定しうる課題

一方で、その理念は市民に直接的な負担を伴います。外国人の統合において生活の根幹部分に新しいコストや摩擦が生じるほか、人口動態の変化や「日本人」という概念そのものが変質していくことを受け容れなければなりません(これまでの「世間」というシステムがいよいよ崩壊するということ)。

さらに人道主義を貫くなら、移民の流入を完全に制御することも難しくなります。このことは市民のコストを上昇させ、その理念と現実の乖離は国民の不満を増幅させます。そうなれば極右勢力の伸長を招き、再び分断の危機に見舞われるかもしれません。

人道危機が起これば「受け入れノルマ」として国際的な責任を求められる可能性もあります。このような主義を取っている国には移民も押し寄せてくるでしょう。

- 生活面で市民が負担を負う(出生・礼拝・結婚・埋葬など制度やインフラを税金で整備する必要が生じる)

- 理念と現実の乖離が不満を呼び、包摂の問題は絶え間なく起こる(極右や排外主義を刺激する)

- 厳しい流入制限は困難。制度や社会の合意形成が追いつかない

- 人道危機時に「受け入れノルマ」が生じ、国家間で押し付け合いに陥りやすい

分離管理型(無関心を徹底するアプローチ)

概要

分離管理型は、外国人を経済に組み込みながらも、市民権や社会参加の機会は徹底的に制限する方向性です。GCC諸国やシンガポールに典型が見られます。理念は「経済のための利用」であり、「市民」としての包摂は行いません。

その恩恵

このモデルの強みは効率性です。必要なときに労働力を呼び寄せ、不要になれば帰国させる仕組みによって、経済成長を維持しながら市民の既得権を守ることができます。

外国人と市民を明確に区別することで、国内世論の摩擦を最小化できる点も現実的です。

- 労働力を柔軟に供給できる

- 市民の生活や特権を守りやすい

- 経済効率を重視した運営が可能

想定しうる課題

ただし、この効率性は人権や社会的平等を犠牲にすることで成り立っています。

外国人は「客人」や「駒」として扱われ、市民権や福祉にはアクセスできません。

結果として、外国人と市民の間に深い断絶が固定化され、社会の持続可能性に大きな疑問符が残ります。外国人が社会に根を下ろすことができないため、「多様性」を基盤とした発展も期待できませんし、出生率が劇的に回復しなければ日本人が減少するのは避けられないでしょう。

さらに、このモデルでは、外国人労働者を引き付けるために高い給料を支払うといったインセンティブの設定が必要です。つまり、それに見合う経済成長を日本自身が達成しなければならないという前提があります。

- 外国人と市民の断絶が制度として固定化される

- 人権や生活保障が切り捨てられる

- 「外国人依存」が進む一方で、社会の共生的発展は望めない

第三の道

このように現実に存在する移民政策を簡略化して二つのモデルにまとめてみましたが、いずれも一長一短であり、どちらを選んでも課題は避けられません。

統合志向型は包摂を進める理念を掲げ、理想的な社会像を描くきっかけになります。

しかし現実との乖離が常に摩擦を生み、課題は永遠に噴出し続ける可能性があります。

包摂を進めるには不断の努力が必要であり、日本国民全員がそのコストを支払い続けることになります。そのコストはお金かもしれませんし、雇用や国土かもしれません。

一方の分離管理型は効率を重視しますが、人権や持続可能性を犠牲にせざるを得ません。

日本人は外国人と直接向き合わずに済むため「世間」を維持でき、外国語を学ぶ必要すらなくなるかもしれません。

ただしその代償として、ある程度過酷な環境でも働いてくれる外国人を獲得できるだけの経済成長を日本が達成し続けなければなりません。果たして今の日本にそのポテンシャルはあるのでしょうか。

このように二つのモデルには、それぞれ強みと致命的な弱点があります。つまり完璧な答えは存在しないのです。

問われているのは、既存の枠組みを真似ることではなく、日本社会が「第三の道」を設計できるかどうかです。

それは、外国人にどの範囲で市民権や福祉を認めるのか、教育や労働市場でどのように位置づけるのか、といった現実的な制度設計の積み重ねからしか形になりません。

未来は、政治と国民の選択にかかっています。

まとめ

私たちはすでに、制度そのものの設計を議論しなければならない時代に入っています。

「日本人ファースト」というスローガンがここまで話題になったという事実は、その局面に入ったことを象徴する出来事といえるでしょう。

「外国人とは関わりたくない、しかし労働力は欲しい」という従来の発想は、少子高齢化が進む日本社会ではもはや通用しません。

統合を進めるのか、分離を徹底するのか、あるいは第三の道を模索するのか。いずれにしても、外国人をどう位置づけるのかという問いから逃れることはできません。

完璧な答えは存在しません。だからこそ必要なのは、「どの未来を選ぶのか」を社会全体で議論し続けることです。その選択次第で、日本社会の行方は大きく変わっていくはずです。

以上です。

-1.png)

コメント