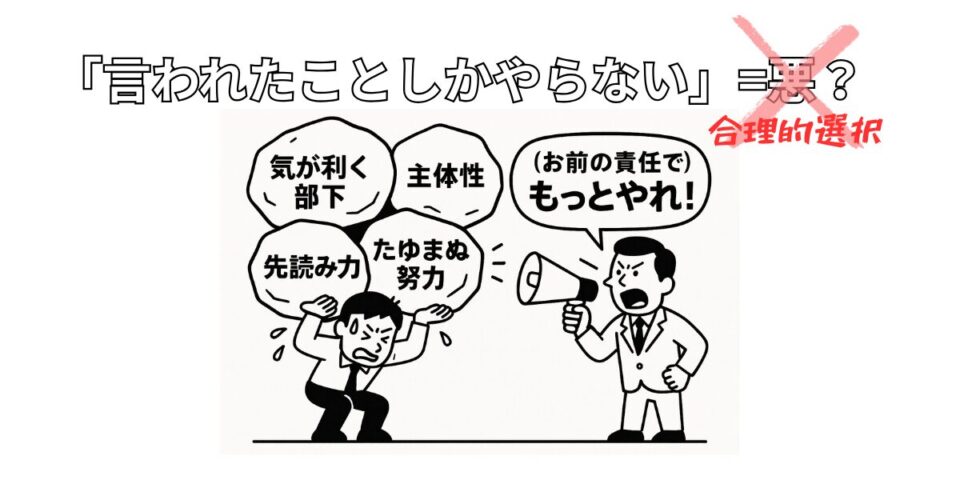

日本の職場では、上司に「言われたことしかやらない」と評される社員は、しばしば「指示待ち」「受動的」といったレッテルを貼られ、叱責や低評価の対象になります。

それどころか、言われたことを正確にこなしても「それは当たり前のこと」や「それでは不十分だ」と言われてしまうことすらあります。

確かに状況を先読みして柔軟に動ける人材が重宝されるのは事実です。

しかし、だからといって「言われたことしかやらない」のは本当に悪いことなのでしょうか?

そのような人たちには本当に「主体性が欠けている」のでしょうか?

なぜそのようなスタンスが社会全体からみて悪いことのように言われ、嫌われるのでしょうか?

そしてそもそも、「言われたことしかやらない」と「指示待ち」は同じなのでしょうか?

本記事では、この構造的な矛盾を整理し、両者の違いを明らかにしたうえで、上司・部下それぞれに必要な視点を考えていきます。

「言われたことしかやらない」は本当に悪いことなのか?

上司からよく聞かれる「言われたことしかやらない」という不満。しかし、その行動は単なる怠慢ではなく、むしろ合理的な選択の結果であることも少なくありません。ここでは、その背景を整理してみます。

「言われたことしかやらない」は仕事に真摯に向き合う姿勢

日本型雇用では「年齢やポテンシャル」を基準に採用し、配属は本人の専門性や関心とは無関係に決まるケースが多いのが実情です。そのような状況では、教育を通じて身につけるスキルよりも、その職場に固有の慣習やローカルルールを早く覚えることが重視されがち。

そのため、新卒やローテーションで異動してきた社員は、業務に必要な知識が不足していることも珍しくありません。さらに、興味のない業務を割り当てられれば、関心が低く「やらされ感」が強まるのも自然なことです。

こうした状況では、言われたことをまず確実にこなすことが最も合理的な行動になります。これを「主体性の欠如」と切り捨てるのは、果たして正しいでしょうか。

さらに、部下の判断する「最適」と、上司が想定する「最適」は必ずしも一致しません。

もし業務の目的やゴールが十分に共有されていなければ、余計な判断を挟むことでかえって手戻りや責任問題を招きかねません。

特に、マイクロマネジメント型の上司の下ではリスクが一層高まります。

「主体性を発揮しろ」と言ったかと思えば「勝手なことをするな」と叱責される―この矛盾に直面すれば、部下が自発的に動くのを避けるのはむしろ当然です。

このように、言われたことだけをやるという姿勢は、怠惰ではなくリスク回避の合理的判断ともいえるのです。

「言われたことしかやらない」はリスクを避けるための選択

「言われたことしかやらない」という選択が合理的である一方で、やる気のある人材はつい自発的に仕事の幅を広げたくなるものです。

しかし、次のようなリスクを冷静に考えなければ、結果として大きな痛手を負うことになりかねません。

まず、上司は「期待以上の成果」を求めながら、実際には十分な権限や環境を与えないことが少なくありません。

追加で何かを進めようとすれば、他部署を巻き込んだり、関係先と調整したり、ときには同僚の担当領域に踏み込む必要が生じます。

しかし、そのためのサポートや下準備を上司がしてくれるとは限りません。むしろ「そこまでやる気があるなら自分でやって」と丸投げされるケースも珍しくないのです。

しかも、部下が権限外の判断をして問題が起きても、責任をとるのはあくまで部下本人。成果が出なければ評価されず、失敗すれば大きなマイナスを背負うことになります。

また、業務改善の提案などは通常業務に加えて新しい作業を生み出すものです。

しかし職場がバックアップしてくれるとは限らず、最終的には「提案したあなたがやって」と押し付けられてしまうことが多々あります。

結果として残業や休日返上で孤独に奮闘するはめになり、その努力が報われる保証もありません。

「こんなことなら言わなければよかった」と後悔し、次からはアイデアを胸に秘めるようになる人も多いでしょう。

そのうえでさらに厄介なのは、成果が出ても組織としては「当たり前」と片づけられる点です。

金銭的な報酬や待遇改善はなく、むしろ「優秀だから」と仕事が増えるケースすらあります。

日本的な「仕事の報酬は仕事」という典型的な現象です。

一方で、少しでもミスをすれば叱責され、評価が下がるリスクは高い。

成功しても見返りがなく、失敗すれば大きなダメージ―このアンバランスな状況では、余計なことをせず指示された範囲だけをこなす方が合理的という結論に至るのは自然なことです。

小括:「言われたことしかやらない」のは誠実で賢い選択

このように、「言われたことしかやらない」ことは非常に誠実な態度であり、不用意にリスクを負わないという賢い選択という側面もあるのです。

実際、「言われたこと」以上のことをしないことで避けられるトラブルも多いでしょう。

それでも現実には「言われたことしかやらない」ことが過度に受動的な態度であったりやる気のなさの表れと見なされ、「もっと主体性を持て」「先を読んで動け」と求められることが多いのもまた事実。

要求水準は満たしていても、

「もう少しこうしてくれたら良いのに…」

「もう少し気を遣ってくれても良いのに…」

なんて思ってしまう人は少なくないはず。

なぜ「それ以上」を求める風潮が強くなるのでしょうか?

どうして「それ以上」を期待する感情が生まれてしまうのでしょうか?

次の章では、日本が持つ独特な価値観や労働慣行から考えてみます。

日本で「言われたことしかやらない人」が批判される理由

前章では「言われたことしかやらない」ことは合理的で誠実な行動であると述べました。

ところが日本の職場では、その行動が「受動的」「やる気がない」と否定的に扱われがちです。なぜ合理的な行動が批判の対象になるのでしょうか?

日本の「察する文化」の影響

まず最初に考えられるのが、日本の「察する文化」。

これは相手が何も言わずともその気持ちを想像して行動することを指します。「全てを語るのは野暮である」という考え方も同根であり、ミスコミュニケーションが起こるのは受け手側の問題であると捉えられます。

相手の気持ちを正しく汲めない人は「気が利かない」「空気が読めない」人として社会の厄介者扱いされることになります。

上司側も「そこまで言わなくても分かるだろう」と思っているので、「言われたことしかやらない」人材は「気が利かない」「使えない」人材として扱われることになります。

ちなみに海外ではミスコミュニケーションの原因を「話し手側」に求めることが大多数であり、「受け手側」が悪者になることは滅多にありません(言わなきゃ分からない理論)。日本の要求水準は高すぎてもはやエスパーレベル…。

常に全方面へのハイレベルな注意が求められる日本社会は、心理的安全性が大きく欠如している世界といえるでしょう。

最近は情報の受け取り方も価値観も多様化しているので、そもそも「察する」ための土壌が弱まっていることにも留意すべきです(いつのまにかKYという言葉も使われなくなりましたね…)が、文化はすぐには変わりません。

日本型雇用独特の「あいまいさ」

日本型雇用では職務範囲や責任の所在が必ずしも明確ではありません。

そのため、難しい仕事では助け合い、トラブルが起これば全員で対応するのが暗黙のルールになっています。

これは海外に多い「職務記述書に基づく対等な契約関係」とは異なる概念であり、組織の命令権限はほぼ無限定と言って良いほど広くなります。

この雇用制度では、上司が「何となく」考える成果を上司の裁量で部下に押し付けることが(もちろんある程度はですが)可能になりますし、一方で部下の側は動ける範囲で柔軟に動くことが求められるようになります。

「職務記述書に規定された業務以外に手を出してはいけない」という世界ではないため、お互いの業務や責任範囲が浸食しあうことで「これくらいやってくれても良いんじゃないか」という甘えや期待が許されるようになるということです。

本来であれば部下の失敗は原因が何であれ上司の責任(監督不行き届き)になるはずですが、「部下が勝手にやったこと」という括りにして部下を責める上司の多いこと…。

ここでも心理的安全性が損なわれています。

「言われたことしかやらない」人は組織にとって都合が悪い

自発的に行動する人材は組織にとって非常に重要な存在。組織としては業務命令を出すコストを削減することが可能ですし、結果で組織に貢献してくれるので明らかですね。

この記述は「言われたことを完璧にこなす」人にも当てはまりますが、「言われたこと」は明確に業務内容に含まれる内容であり賃金が発生(明確に給料に含まれる)しますが、「言われたこと以上のこと」の範囲や評価基準はあくまで上司などの命令者の頭の中にあるだけなので、明確な線引きがありません。

そのためもし部下が「言われたこと以上のこと」をして利益をもたらした場合、そこには金銭的な契約が存在しないため、上司は給料を多めに支払ったり待遇を改善する代わりに新たな仕事を与えることが許されるので、組織はノーコスト(むしろ更なるコスト減に繋がる)で恩恵を受けることが可能です。

一方もし部下が「言われたこと以上のこと」をして損害を発生させても、その内容は業務命令に含まれないので、結果責任をその人材個人に転嫁することもでき、組織は結果的にノーダメージで済みます。

小括:「言われたことしかやらない」ことを悪にする組織側のメリット

こうした仕組みを踏まえると、「言われたことしかやらない人材は社会人失格である」という思想は、組織や上司にとっては大きなメリットをもたらすことが分かります。

一方で、押し付けられる部下にはリスクばかりが増えるという非常に不公平なロジックです。

このような不均衡は本来なら是正されるべきものですが、組織にとっては“合理性”を認めるよりも“悪”とレッテルを貼った方が改善のための労力やコストが掛からず、都合が良いのです。

だからこそ、この構造的な不公平さは意図的に見て見ぬふりをされ、是正の対象にされません。

「言われたことしかやらない」=「指示待ち」?

ここまで見てきたように、「言われたことしかやらない」という態度は、誠実さやリスク回避に基づく合理的な行動です。しかし、日本の文化的背景や組織のロジックの中では、しばしば「悪いこと」として扱われてしまいます。

そして、この行動がよく混同されるのが、いわゆる「指示待ち」という状態です。

「指示待ち部下」などと呼ばれ、批判の対象になることも多いでしょう。

確かに「言われたことしかやらない」は“指示にシンプルに従い、それ以上のことはしない”という点で「指示を待つ」態度と重なる部分があります。

ですが、「常に指示を待ち続けて全くアクションを起こさない=指示待ち」と同じかといえば、やはり違うのではないでしょうか。

この章ではまず「言われたことしかやらない」と「指示待ち」の違いを整理し、そのうえで「指示待ち」が生まれるメカニズムについて考えてみます。

「言われたことしかやらない」と「指示待ち」の違い

両者は似ているようで、結構違うところがあります。

- 言われたことしかやらない

→ 指示を守って業務を確実に遂行しようとする積極的な合理的行動。自主的に行動に制約を掛けています。

知識不足や権限の制約を踏まえて「指示通りにやる」ので、やることさえ明確であればその範囲内で自主性を発揮することができます。 - 指示待ち

→ 常に上からの指示を待ち、主体的に動かない受動的な態度。

自ら進んで“何もしない”というよりも、様々な要因によって行動が制約されている状態なので、自主性を発揮する範囲が非常に狭いか、もしくは全くないという状態になります。

つまり「言われたことしかやらない」は必ずしもネガティブなものではない一方で、「指示待ち」は必ずしも個人の選択ではないため、より深刻な問題。

このように、両者は本質的に全く異なる概念と言って良いでしょう。

では、この「合理的な選択」がどのように歪められ、“指示待ち部下”と呼ばれる存在を生み出してしまうのでしょうか。

「指示待ち部下」が生まれるメカニズム

「言われたことしかやらない」という行動は、本来「きちんと仕事を進めるための誠実さ」や「リスクを避けるための戦略」にすぎません。「指示待ち」のように他の要因によって行動に制約が掛かっている状態とは異なります。

では、どのようにそのような制約が掛かってしまうのでしょうか?

ここで重要になるのが「心理的安全性」です。

自分の責任範囲や裁量が明確で、失敗しても一人に全責任が押し付けられない環境であれば、「言われたことしかしない」ことも「言われた以上のことを積極的にする」ことも選ぶことができます。

しかし日本の職場では、先に述べたように業務内容や評価制度があいまいであるため、上司の個人的な感情に基づいて「やる気がない」「主体性が足りない」とレッテルを貼られがちです。

一度レッテルが貼られると評価が厳しくなり、失敗と見なされる範囲が拡大。指導や監督も強まり、個人の裁量はどんどん狭められていきます。

結果として、主体性の発揮に最も重要な「心理的安全性」が失われます。

このような組織や制度の歪みを個人の性格に転嫁したり、過度に結果責任を追及するような体制を取り続けると、本人は次第にこう学習していきます。

- 勝手に動けば責任を押しつけられる

- 失敗すれば厳しく叱責される

- 成功しても負担が増えるだけ

この経験を繰り返すうちに、人は「余計なことはしない方が安全だ」と強く刷り込まれていきます。

その結果、やがて萎縮や恐怖によって「言われたことしかできない」という受動的な態度を取る以外の選択肢がなくなってしまい、最終的に「指示待ち部下」と呼ばれる存在がつくられてしまうのです。

「言われたことしかやらない」部下にどう向き合うか

ここまで見てきたように、「言われたことしかやらない」と「指示待ち」は本来まったくの別物。

前者は誠実さやリスク回避に基づく合理的な戦略であり、後者は心理的安全性を欠いた環境から生まれる消極的な態度です。

それを混同して「主体性がない」と一括りにしてしまうことが、組織にとって最大の損失につながります。

では、組織や上司が「言われたこと」以上の働きを部下に求めるためには、どのような環境を整える必要があるのでしょうか。

マネジメントを改善する

まず「言われたことしかしない」人材が生まれる理由を、個人のやる気や性格に求めるのをやめるべきです。

原因は多くの場合、マネジメントの不備にあります。

具体的には次のような施策が欠かせません。

- どういう成果を期待しているのかを明確に言語化し、部下と共有する

- 権限を与えて任せる(自主性を奪うマイクロマネジメントは厳禁)

- 自発的な行動によって成果が得られたとき、明確な金銭的・待遇面のメリットを整備する

- 自発的な行動に起因する失敗は責めず、挑戦を評価する風土をつくる

他人への過度な期待を捨てる

上司の側にも意識改革が求められます。

「部下が察するべき」という思い込みは、指示待ちを助長するだけです。

- 相手は自分の意図を完璧に汲み取れるわけではないと理解する

- イライラを安易にぶつけないためにアンガーマネジメントを学ぶ

- 年齢や経歴に基づく先入観を排し、バイアスの少ない評価を心がける

こうした取り組みがあって初めて、部下は「言われたことしかしない」合理的行動から一歩踏み出し、自発的にプラスアルファを生み出す余地を持てるようになります。

「指示待ち部下」へのアプローチ

すでに心理的安全性を失い、萎縮した結果として“自分から動けない”状態に陥っているのが「指示待ち部下」です。

対処するには「合理的な行動をどう活かすか」よりも更に綿密な対策を考える必要があります。

- 小さな成功体験を積ませる

まずは「動いても大丈夫だ」と本人が実感できることが大切です。

いきなり大きな裁量を与えるのではなく、リスクの少ない小さなタスクや役割を任せ、達成体験を積み重ねることで徐々に自信を回復させます。 - フィードバックを支援型に切り替える

指示待ちに陥っている人は「どうせ叱られる」という恐怖が強く、行動を抑制しています。

叱責や結果偏重の評価ではなく、過程や試みに対してもポジティブなフィードバックを与えることが不可欠です。 - 不安の源を取り除く

1on1やメンタリングを通じて、本人がなぜ動けなくなっているのかを丁寧に把握する必要があります。

過去の失敗経験や過度な責任追及がトラウマになっていることも多いため、その不安を言語化して共有し、上司が「守る」姿勢を示すことで心理的安全性を少しずつ回復できます。 - 評価の基準を見直す

「結果」だけに基づく評価では、指示待ちから抜け出すことは困難です。

小さなチャレンジや工夫といったプロセスそのものを評価に含めることで、安心して行動できる土壌を作ることができます。

こうした取り組みは時間がかかりますが、指示待ちを「怠慢」と決めつけるのではなく「環境がつくった状態」と理解することが出発点です。上司が根気強く寄り添えば、部下は再び主体性を発揮できるようになるのです。

「言われたこと」以上を求められる側の身の振り方は?

次に、働く側としての身の振り方を考えてみます。

職場環境と自分のスタンスを選べるかどうかの軸で整理すると、次の4つの状況に分けられるでしょう。

- 「言われたことしかやらない」で問題ない

- 心理的安全性がある状態で「言われたこと以上」が求められる

- 心理的安全性が少ない状態で「言われたこと以上」が求められる

- 心理的安全性が全くない状態で「言われたこと以上」が求められる

それぞれに適した対処方針を考えてみます。

「言われたことしかやらない」で問題ない

心理的安全性があり、求められる成果が「言われたこと」をきちんとこなすことで達成されるなら、あえて無理をしてプラスアルファをする必要はありません。

「言われたことしかやらない」という姿勢は、誠実で合理的な働き方です。

むしろこのスタンスをとることで、自分の時間や健康を守ることができるでしょう。

主体性とは「常に前に出ること」ではなく、「動くべきかどうかを自分で決めること」です。

プラスアルファには、さらに成果を上げたいときなどに気が向いたら取り組めばOK。

心理的安全性がある状態で「言われたこと以上」が求められる

ゴールが明確で、失敗しても責任を一人で負わされない環境であれば、これはチャンスです。

上司やチームと期待値をすり合わせたうえで、少しずつプラスアルファを試すことで成功体験を積み、キャリアの幅を広げることができます。

ここでは日本型雇用や職場文化にある程度順応するという戦略も有効です。

暗黙の期待が存在するのは事実ですが、心理的安全性が担保されていれば、自分を守りながら挑戦できる環境でもあります。

「言われたことしかしない」姿勢を取るという選択肢もあるにはありますが、機会損失に繋がるので勿体ないです。

心理的安全性が少ない状態で「言われたこと以上」が求められる

一方で、ゴールや責任範囲があいまいで、成功しても評価が不十分、失敗すれば責任を押しつけられるような環境も少なくありません。

この場合、無理に「それ以上」をやろうとすると、心理的安全性がさらに損なわれるリスクが高まりますし、長期的にキャリアに悪影響を及ぼす可能性もあります。

「それ以上」の範囲があいまいだったり自分の手に余る場合や、周囲の期待と自分の意思のギャップが大きい場合は思い切ってそこから離れることも選択肢に。

心理的安全性が全くない状態で「言われたこと以上」が求められる

失敗すればすべて個人の責任にされ、成功しても報われない。

それどころか「優秀だから」と負担が増えるばかりで、待遇は変わらない―そんな環境は危険ゾーンです。

ここに慣れてしまうと心身をすり減らすことになりますし、仕事の主導権も奪われかねません。

こうした場合は「転職」や「異動」によってその環境を脱出することを現実的に検討すべきです。

外資系や海外就職といった、職務範囲が明確で「言われたことしかやらない」が当たり前とされる環境に移るのも一つの有効な選択肢です。

まとめ

今回は「言われたことしかやらない」ことは本当に悪いのか?という問いを出発点に、その背景や日本社会特有の事情、そして上司・部下それぞれの対応策について考えてきました。

結論として言えるのは、「言われたことしかやらない」こと自体は、誠実で合理的な行動であり、決して怠慢でも主体性の欠如でもないということです。

一方で「言われたことしかやらない」ことを並列で語られる「指示待ち」と呼ばれる状態は、それとは異なり、心理的安全性を欠いた環境や不公平な評価によって“動けなくなってしまった結果”です。

つまり、両者は似て見えても本質的に異なる概念です。

そして、それらを混同し部下を一方的に批判するのは、組織や上司が負うべきマネジメント責任を個人に転嫁しているにすぎません。本来問われるべきは、上司が十分な言語化力を持ち、かつ適正なコミュニケーションコストを掛けているか、そして、部下に“主体性”を押しつける前に、明確なゴールの共有や権限の付与、挑戦を評価する仕組みを整えているかどうか、です。

「言われたことしかしない」部下を責めるのではなく、その環境を作っているマネジメントの側の責任こそ問い直されるべきなのです。

以上です。

-1.png)

コメント