台湾滞在中、何となく日本的なものが食べたくなる瞬間があります。

そんなときに立ち寄りやすいお店のひとつが、台湾でも多数店舗を展開しているモスバーガー。

お馴染みの味を求めてふと立ち寄った筆者でしたが、朝食がやたら充実していたり、ポテトがなぜかサツマイモだったり…と、新鮮な驚きの連続でした。

さらに興味深かったのは、それらのさりげない違いが、台湾の食文化や生活習慣とうまく結びついていること。

見た目こそ日本チェーンのままですが、中身は驚くほど台湾的です。

本記事では、台湾でモスバーガーを利用する中で気づいた、「日本と違うビックリポイント」を紹介します。

注文方法がまったく別物!

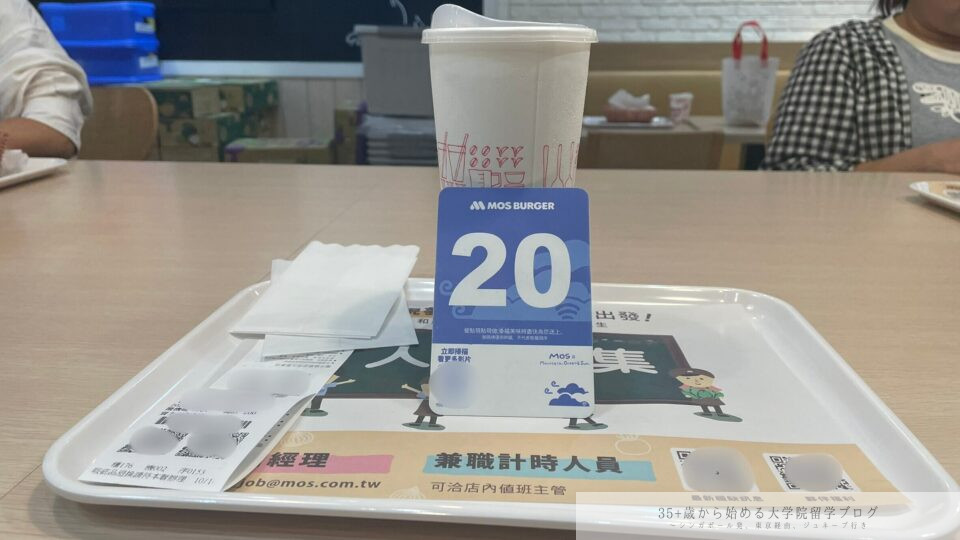

日本のモスバーガーは注文すると番号札を渡されて店員さんが持ってきてくれますが、台湾は全く違います!

端末で注文!呼び出しベルで受け取り

台湾のモスバーガーでまず驚いたのが、注文スタイルの違いです。

もちろんカウンターでも注文できますが、店舗にはセルフ注文端末が設置されており、ここで注文から決済まで完結します。

マクドナルドではよく見かける形式ですが、海外ではモスバーガーもこんな感じなんですね…。

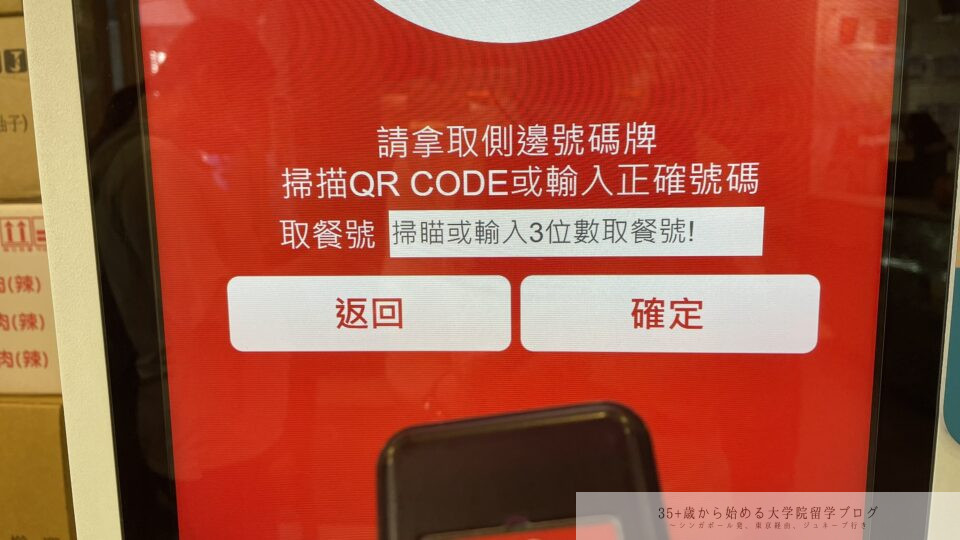

注文が済んだら、端末の脇に置かれている呼び出しベル(いわゆるフードコートで渡されるあの端末)を一つ取り、番号を画面に入力します。番号入力の代わりにQRコードを読み込ませる方式も選べるようでした。

あとは呼び出しベルが光って鳴ったら、自分でカウンターまで受け取りに行くだけ。

店員さんが持ってきてくれたり…はしません。残念ながら。

なおカウンターで注文した場合は、レシート番号で呼び出されます。

番号がディスプレイに表示されますが、確実ではありません。そのため店員さんが読み上げる番号(中国語)を聴き取る必要があります。

とにかく中国語がメイン

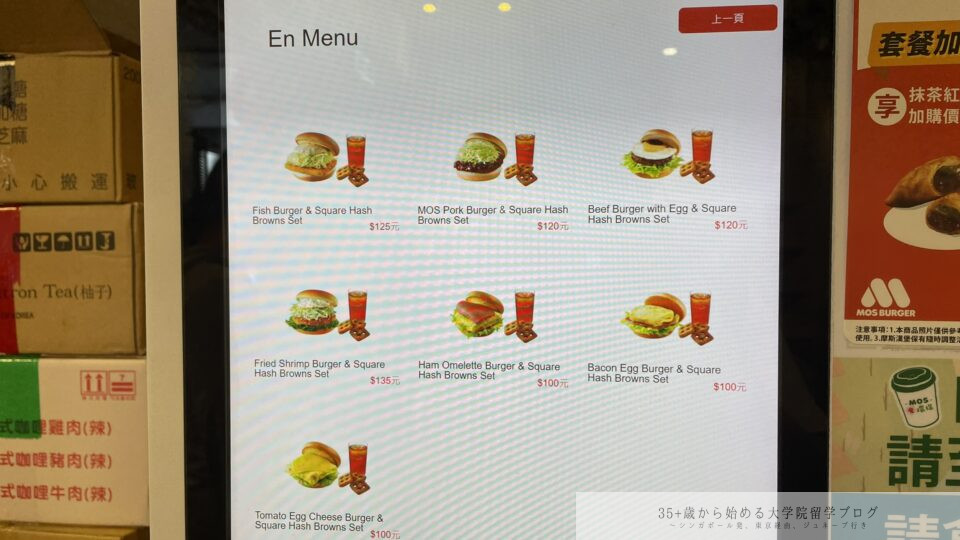

さて中国語が分からない人向けに端末では英語に切り替えられるシステムがあります。

でもそこでちょっと問題が。なぜか注文できるメニューが中国語版と英語版と違うんです(なんでやねん)。

筆者が試しに英語で試してみたところ、中国語版では選べるはずのセットドリンクのオプションが少なかったり、一部のメニューが表示されなかったりしました。

おそらく「モスをあまり知らない外国人向け」にメニューを簡略化しているのだと思うのですが、台湾モスの本領を知りたいなら英語モードは使わない方が良いです。

全部漢字なので、日本人なら雰囲気で読めます。頑張りましょう。

さらに、中途半端な英語化のせいで、英語モードに切り替えても、呼び出しベルの説明やUIの一部は中国語のまま。

この点からも、結局は中国語モードの方がスムーズです。

なお、カウンター注文の場合はレシート番号や番号札で呼び出されますが、呼び出しは基本的に中国語。

外国人と気づいて英語でも呼んでくれる…ということは稀なので、不安ならカウンター近くで待つのがおすすめです。

その点、パリのマクドナルドはフランス語の後に英語でも番号を呼んでいたので、外国人でも分かりやすかったです。やっぱり環境の違いでしょうか。

台湾のモスは「朝が本気」!

台湾では伝統的朝食が旅行客に大人気ですが、モスバーガーもかなり朝食に気合が入っています。

ここは日本と異なるポイントが非常に多いです。

朝モスの種類が驚くほど多い

日本にもモーニング用メニューはありますが、台湾は段違い!

実際に訪問してみると分かりますが、台湾は数日通ったくらいでは全て把握しきれないと思うほどメニューが多いです。

試しに公式ウェブサイトで確認してみると、日本の朝モスのメインメニューが5種類なのに対し、台湾の朝モスにあたる「元氣早餐」にはなんと27種類ものメニューあることが分かりました。

内容も普通のハンバーガー以外にライスバーガーがあったり、サンドイッチがあったり…。

これはちょっとした朝食専門店くらいの規模感ではないでしょうか。

そしてさらに驚いたのが、モスは朝の時間帯も地元客を中心にかなり賑わっていること!東京のモスバーガーでも朝食時間帯にここまで混んでいる印象はありません。

台湾では朝食を外で取ることが一般的で、朝市や早餐店(朝食専門店)が充実していることもあって、朝に強いファストフードが文化として根付いているようです。

夜市の記事でも触れましたが、外食中心のライフスタイルはファストフード店のローカライズ戦略にも大いに影響していそうです。

ファストフードでありながら、ここまで朝食を充実させているのはモスならでは。

訪れる時間帯によって、まったく別の店のように見えるのも台湾モスの面白いところでした。

オムレツバーガーなど日本にない朝限定メニューも豊富

台湾のモスで印象的だったのが、日本にないオリジナルメニューの多さです。

この傾向は朝モスでも同じ!

例えば私が注文したのは、蕃茄吉士蛋布里歐堡というメニュー。ふわっと甘みのあるブリオッシュのバンズに、厚めのオムレツとチーズ(とレタス)を挟んだ台湾オリジナルの一品です。

タンパク質と食物繊維で栄養バランスもバッチリ!

書いていて気づいたんですが、台湾の朝食の定番「蛋餅(ダンピン)」の具材構成とすごく近いんですよね。だから違和感なく受け入れられるんだと思います。

日本の朝モスとはコンセプトがかなり異なり、台湾の朝食文化がそのまま入り込んでいるような印象でした。

実は以前の台湾旅行でも、オムレツが挟まったバーガーを見かけて「期間限定メニューかな?」と思っていたのですが、今回改めて見てみると、ちゃんと朝食文化に根付いたロジックがあったようです(あくまで考察ベースですが…)。

同じモスバーガーでも、ここまで朝メニューが変わるのはちょっと衝撃でした。

新聞や雑誌が置かれていて、朝の滞在時間が長い

そして今回もう一つ気づいたのが、台湾のモスには 新聞や雑誌が普通に置かれていること。

朝の時間帯は、それらを読んでゆっくり過ごしているお客さんがけっこう多く、一部ではパソコン作業をしている人もいました。

少なくとも私は、日本のモスで新聞や雑誌を見かけた記憶がありません。

「サッと食べて出る」とか、「若い人の勉強スペース」という使われ方が多いので、そもそも必要がないのかもしれません。

一方で台湾のモスは、朝にしっかり時間をかけて滞在する文化があるように感じました。

地域の伝統的な朝食店(早餐店)よりも混んでいることも多く、ちょっとした地域インフラのようになっているのかな…と今回思ったほどです。

常連さんらしき人も多く、店員さんと軽く世間話をしているのが印象的でした。

朝限定メニューの多さだけでなく、利用され方そのものが日本とまったく違うのが興味深い点でした。

色々とローカライズ度が高い

日本のモスと比べてもうひとつ特徴的だったのが、メニューまわりのローカライズ度の高さ。

ちょっとした違いではなく、店頭に並ぶ商品そのものが「台湾向け」にきっちり作り込まれていました。

日本ブランドを活かしたコラボ商品が多い

台湾モスの店頭で思わず二度見したのが、このカラムーチョとモスバーガーのコラボスナック。

日本のモスではまず見ないタイプの商品で、味もスパイシー寄りのまさに台湾ウケするやつ。

台湾モスって、こういう「日本ブランド × ローカル嗜好」の掛け合わせを積極的にやるんですよね。

店内の棚に普通に並んでいるのがまたローカル感があって面白い。

日本でもやってくれたら面白そう…。

日本ブランドの安心感もあるし、ちょっと変わったお土産としても良さそう。

台湾でしか買えない台湾お土産スポット.jpg)

またこれ以外に、オリジナルグッズも豊富です。

エコバッグからタンブラーのような小物まで、日本のモスよりラインナップが明らかに多い。

スタバの台湾限定グッズと同じような感じなのかな?

知ってるモスチキンと違う…?

突然ですが、筆者はモスチキンファンです。

ケンタッキー・フライド・チキンも好きだけど、モスチキンが好き。

なので、台湾でも食べたくなって買ってしまいました。モスチキン。

パッケージは日本とほぼ同じです。

でも台湾のモスチキンは、日本とは細かい部分がかなり違います。

まず名前が「和風炸雞(和風チキン)」になっていて、味付けも少し軽め。

さらになぜか胡椒が別添えで付いてくるので、これで味を調節します。

日本でモスチキンを食べ慣れているとすごく不思議な感じがするのですが、後からこれは台湾の屋台でよく見る「鹹酥雞(台湾式フライドチキン)」と同じスタイルであることを知りました。

要は、自分好みで味を調整するという台湾の軽食文化がそのまま反映されているということ。

つまり、モスチキンを食べに行ったのに、夜市に行ったみたいになってるってこと…?ここでも台湾文化の片鱗が味わえるとは。

ポテトがサツマイモ!その他のサイドメニューも独特

さらに驚いたのが、サイドメニューの「ポテト」がまさかのサツマイモだったこと。

セットメニューに含まれており、特に何の説明もなかったので、食べてみて「ん?甘い??」とビックリすることになりました。

スイート…ポテトっていうこと…?

後で知ったことですが、台湾のモスでは細長いスティック状に揚げられた「地瓜薯條(サツマイモフライ)」もかなりポピュラー。ほのかな甘みとホクホク感があって、結構美味しいです。

いわゆるフライドポテトも販売されていますが、特に指定しないとフライドサツマイモになることがあるみたい。

ちなみに、台湾モスのサツマイモフライ(黃金地瓜薯條)は、台農57号という台湾で人気のサツマイモ品種を使っています。揚げると表面はサクッと香ばしく、内側はほくほくと柔らかいのが特徴だそう。

他にはサラダにもサツマイモが使われています。

なぜモスバーガーでサツマイモなのかな?と思ったのですが、考えてみると、台湾ではサツマイモを使った軽食やスイーツが非常に身近で、夜市や街角の小吃店でもよく見かける食材なんですよね。それがモスのサイドにも自然に入り込んでいる…と考えると納得できます。

こういう地元食材の使い方が台湾らしさなのかも。

さらにもうひとつ面白かったのが、コロッケ(北海道可樂餅)が普通にサイドメニューに並んでいること。

日本だとハンバーガーチェーンのサイドにコロッケがあるのはちょっと想像しにくいですが、こちらでは当たり前みたい。ジャガイモは日本産を使っているようです。

揚げ物には他にも格子状のフライドポテトとか海老リング?みたいなものもあります。モスバーガーが街の揚げ物屋さん状態になってるような気がする…。

サイドメニューひとつ取ってみても、日本のモスとは味の方向性もラインナップもかなり違います。

台湾の食文化をうまく取り込んだ構成になっているのが印象的でした。

懐かしい赤と白のブランドデザイン

日本では2000年代にロゴデザインが緑基調のものにリニューアルされたモスバーガー。

それが台湾では、以前と変わらない赤×白のクラシックデザインがそのまま使われているんです。

子供の頃に行っていたモスを思い出すような懐かしさがあって、個人的にちょっと嬉しい気持ちになります。

これを台湾レトロの範疇に含めるのは違うかもしれませんが、個人的にこういうふと感じる懐かしさも「台湾で感じる不思議な懐かしさ」を構成する要素になっているのは間違いないでしょう。

なお、価格設定は台湾だから安いということはありません。

参考までに、お昼のセットがNT$200円(約1,000円)と、日本と同じくらいでした。

まとめ:台湾のモスはローカライズ戦略の塊だった…のかもしれない

海外で見知ったチェーン店に行くとき、多かれ少なかれ「知っている安心感」得に行くという側面があると思います。

実際、筆者の場合も、歩き疲れたときや台湾料理に飽きたときにある程度ランナップや味が分かっているモスバーガーに立ち寄る、みたいな感じでした。でも、「見知ったもの」を求めた先で遭遇したのは、数々の「未知のもの」だったわけです。

結局、台湾のモスバーガーは単なる「海外にある日本チェーン」ではなく、現地の生活文化に合わせて巧みに調整(もしくはローカライズ)された別物ということです。

本文中にも書いた通り、モーニングのメニューには台湾の朝食文化を垣間見ることができますし、サツマイモのフライドポテトやモスチキンの独特な食べ方には、食の習慣や地産地消の概念が見え隠れします。さらに、昔の赤×白ロゴの継続や、店内で新聞を読むゆったりした朝の風景など、日本とは利用の仕方そのものが違うのも印象的でした。

一方で、日本発ブランドであることもしっかりと価値を持っていて、モスバーガーは台湾の日常の中で「ちょっと日本らしさを感じられる場所」として存在しているようにも見えます。

つまり、「台湾のモス」はもう「台湾のモス」であり、日本のモスとは別軸でローカルに根づいた存在なのだと思います。そこにこそ、台湾で長く愛されてきた理由があるのでしょう。

ここまで台湾ナイズが徹底しているとは知らなかったので、実際に観察して記事に落とし込む作業は非常に面白い体験になりました。色々なお店の色々な国におけるローカライズを研究してみるのも面白いかも。

以上です!

関連記事

-1.png)

コメント