近年社会に溢れる「リスキリング(再スキル習得)」。

政府、企業、メディア…あらゆるところで「リスキリングが大事」「スキルアップでキャリアを切り開こう」という声が高まっています。

確かに学び直しやスキルアップは重要です。変化の激しい時代を生き抜くために、自らを鍛える姿勢は欠かせないでしょう。しかし、この「リスキリングブーム」に私は大きな違和感を覚えています。

日本社会には果たして本当に「スキルを活かせる土壌」があるのでしょうか?

個人の努力が報われる環境なのでしょうか?

この記事では、リスキリング推進の裏にある日本社会の構造的問題、そして「リスキリング=万能」という幻想に警鐘を鳴らしたいと思います。

なぜ今「リスキリング」なのか?

ここ数年、「リスキリング」という言葉が日本社会で急速に広まりました。その背景には、単なる流行ではなく、国の政策転換、企業の構造課題、そして中高年層への圧力という三重の要因があります。

国策としての「学び直し」推進

2022年、岸田政権が「個人のリスキリング支援に5年間で1兆円を投じる」と表明し、政府主導で学び直しを促進する姿勢を明確に打ち出しました。この動きは、経済のデジタル化・脱炭素化、労働力人口の減少といった構造的課題への対応策として位置づけられています。

しかし、政策のかけ声とは裏腹に「何を学び、どう活かすか」は個人任せになっており、現場との温度差が埋まらないまま進んでいるのが実態です。

なぜ中高年がターゲットになるのか

政府のリスキリング政策が強く意識しているのは中高年層の再教育です。経済産業省「未来人材ビジョン」では、40代以降の高コスト層を中心にスキル転換を進めることで、企業の人件費構造を見直す必要性が示されています。

企業にとっても「解雇は難しいが配置転換はしたい」という事情があり、リスキリングが事実上の“肩たたき”や“選別手段”として使われている面は否定できません。

日本型雇用とのギャップ

欧米のジョブ型雇用社会では、ポジションに明確なスキル要件が定義されており、それに応じた自己投資が評価や昇進に直結します。しかし、日本の総合職制度ではスキルよりも年次や社歴に依存する人事運用が中心であり「学び直しても活かす場がない」「スキルが評価されない」といった声が多く聞かれます。

筆者も、語学スキルや専門知識を身につけたにもかかわらず身に着けたスキルとは無関係の部署に配属され、徒労感を覚える場面が多々ありました。ジョブ型を中途半端に模倣してリスキリングだけを導入しても、その成果を正当に活かせない社会構造では機能しないのです。

このように、リスキリングをめぐるブームの背後には、国・企業・雇用制度のねじれた三重構造があると言えるでしょう。

リスキリングが個人に押し付けられる構造

リスキリングを推進する社会的・政策的な圧力が強まるなかで、実際に学び直しを迫られるのは現場の労働者たちです。しかし、制度や支援の不備、そして評価されない環境の中で、リスキリングは「個人の問題」として処理されがち。ここでは、リスキリングが個人に過剰に押し付けられる構造を見ていきます。

自己責任論の強調と企業の教育責任の回避

多くの日本企業では、従業員に対して「自ら学び直すべきだ」と自己責任を強調する一方で、教育や研修の機会を十分に提供していないケースが見受けられます。これにより、従業員はスキルアップのための時間やリソースを自ら確保しなければならず、負担が増大しています。

また、企業がリスキリングを「業務の一環」として位置づけず、就業時間外に学習を求める傾向もあります。このような環境では、従業員のモチベーション低下や学習の継続困難といった問題が生じやすくなります。

リスキリングの成果が評価されない現実

従業員が自己研鑽によって新たなスキルを習得しても、企業内でその成果が正当に評価されない場合があります。昇進や昇給が年功序列に基づいている企業文化では、スキルアップがキャリアの向上に直結しないため、従業員のモチベーション低下につながる恐れがあります。

さらに、企業がリスキリングの目的や期待する成果を明確に示さない場合、従業員は学んだスキルをどのように活用すればよいのか分からず、学習の意義を見失ってしまうことがあります。

リスキリングと転職市場のミスマッチ

日本の転職市場では、年齢や学歴、職歴などが重視される傾向が強く、リスキリングによって新たなスキルを習得してもそれが転職やキャリアチェンジに結びつかないケースがあります。これによりリスキリングの効果が限定的となり、個人のキャリア形成において十分な成果を得られない状況が生まれています。

また、企業がリスキリングの成果を内部で活用する仕組みを整備していない場合、従業員は習得したスキルを活かす場を見つけられず、結果として転職を選択することもあります。

リスキリング人材を活かせない企業

職務内容がスキルを前提に設計されていない

日本企業では、職務記述書(ジョブディスクリプション)が明文化されていない場合が多く、スキルに基づいて業務を割り当てるという発想自体が弱い傾向にあります。最近は変化しつつありますが、現在の30代以降が就職活動を行った時代は採用も職務限定ではなく「総合職」として一括で行われることが多く、入社後の配置は企業の都合で柔軟に変わるメンバーシップ型がまだまだ主流でした。

厚生労働省の「令和5年度雇用動向調査結果」によると、職務を明示して採用している企業は全体の約2割程度にとどまり、依然として「職務に基づく」キャリアパス形成が困難な構造が残っています。

筆者も、希望する部署とは無関係な部署に何度も異動させられ、身につけたスキルを活かす機会が得られなかった経験があります。スキルが評価されるのではなく「今いる場所で何でもやる」ことが求められる環境では、リスキリングの成果を発揮する余地が乏しいのです。

スキルを活かすポジションが存在しない

経済産業省の「未来人材ビジョン(2022年)」によれば、多くの企業が「スキルを活かせる職務設計やポジションの不足」を課題として挙げており、再教育された人材の受け入れ先が曖昧なままではリスキリングの実効性が担保されません。

リスキリングを通じて得たスキルが実際の職務に活かされるためには、企業側にそのスキルを活かすポジションや制度的な受け皿が整っていることが前提になります。しかし、現実にはそうした環境が十分に整備されていないケースが非常に多く見られます。

経団連の「2022年版 労働経済白書」では、企業の47.5%が「リスキリングによって得たスキルを活かすポジションが不足している」と回答しており、制度整備が追いついていない実態が浮き彫りになっています。

育てた人材が流出するというリスク回避心理

スキルを高めた社員は、それに見合った裁量や待遇、業務内容を求めるようになります。これに応えられない企業では、優秀な人材が社外へと流出してしまうリスクが高まります。

日本生産性本部「第13回 働く人の意識調査(2023年)」によれば、「今の職場に満足していない」と回答した労働者の割合は46.1%。リスキリングを通じて得たスキルを活かす場を求めて転職を視野に入れる人は確実に増えているのです。

筆者自身も、長年語学や専門分野のスキルを磨いた結果、「社外の方が成長できるのではないか」と考えるようになり、実際に環境を変える決断に至りました。

「優秀すぎると使いづらい」という思い込み

スキルが高い社員が「浮いてしまう」という現象も日本の職場では珍しくありません。

年功序列や「和を重んじる」文化の中では、突出した能力や合理的な行動が周囲との摩擦や疎外感を生む原因となることもあります。

経済産業省の「未来人材ビジョン(2022年)」では、専門性の高い人材が組織内で活かされにくいという構造的問題が明記されており、評価基準が曖昧なまま年次や社歴に依存する人事慣行が指摘されています。

ゼネラリスト重視の文化とリスキリングの乖離

多くの日本企業では、今なおゼネラリスト(何でも対応できる人材)を理想とする文化が支配的です。専門性よりも、組織内での柔軟な人事ローテーションへの適応力が重視されるため、特定分野を深める努力が評価されにくいのです。

OECD Skills Outlook 2021では、日本の労働市場において特定スキルや専門性に基づいたキャリアパスの構築が相対的に難しいという傾向が指摘されています。企業は依然として幅広い業務への適応力や汎用的な能力を重視しており、専門職としての成長機会が限られているとされています。

筆者も、特定分野に特化したスキルを高めていたにもかかわらず、「あの人はどこに行っても同じように働ける」という総合評価を受けた同僚が優遇される現実に何度も直面しました。

リスキリングは「勤務外」が前提という矛盾

企業がリスキリングを推奨する一方で、その時間を業務時間として保障していないケースも多く見られます。経済産業省の「キャリアアップ支援事業」でも、リスキリングを業務の一環として扱うことが望ましいと明記されているにもかかわらず、実際には「業務外の自己責任でやるべきこと」とされる風潮が根強いままです。

筆者自身も業務時間外に語学学校へ通って自己負担で資格を取得しましたが、職場からの評価は皆無。むしろ「勝手にやっている」と「変わった人」扱いをされた経験があります。

このように、企業が制度的にはリスキリングを奨励しながらも、その実行責任や成果活用の環境を整えないままでは、努力が空回りするだけでなく従業員の信頼をも失いかねません。

生み出されるリスキリング迷子

どのスキルを身に付ければ報われるかが分からない

日本社会では、特に大企業や官公庁といった安定志向の職場において、「何も新しいことをせずに現状維持を選ぶ方が得になる」という空気が根強く残っています。

年功序列、終身雇用、横並び昇進といった慣行のもとでは、新しいスキルを自主的に身につけようとすることが「空回り」になりやすく、むしろ「出る杭」として扱われるリスクさえあります。

筆者自身、30代で英語やフランス語の語学スキルを磨きましたが、その能力を全く持たない同僚がパリ勤務に抜擢された光景を見て、強い虚しさを感じた経験があります。必要なスキルが明示されておらず努力が報われないという感覚は、モチベーションを確実に蝕みます。

リスキリングが強制される?

OECD Skills Outlook 2023でも、どのスキルを学び、どのように活かすかは制度や環境だけでなく、個人のマインドセット、すなわち意欲や価値観に大きく左右されると指摘されています。どれだけ制度的にリスキリングが推奨されても、「学ぶ意味が見いだせない」「活かせる場がない」と感じている限り、行動に結びつかないのは当然の結果と言えるでしょう。

政府や企業がリスキリングの必要性を訴えても、当の労働者がその意義を実感できなければ意味がありません。「なぜこれを学ぶのか?」「それがどうキャリアに役立つのか?」という納得感がないまま、研修を強制されても、形だけの受講になりがちです。

実際、ギャラップ社の調査(2022年)では、日本の従業員エンゲージメントはわずか5%と、世界最低レベルでした。やらされ感と徒労感が先に立ち、「どうせ報われない」と感じながらリスキリングをする人が、どれほど本気で学び続けられるでしょうか。

スキルを磨いても昇進につながらない

スキルアップが直ちに昇進やキャリアアップに結びつくかといえば、日本型雇用システムでは必ずしもそうではありません。むしろ、筆者の経験では「スキルを磨くほど、むなしくなる」状況。必要なスキルレベルや経験年数などが必ずしも数値化されておらず、目指すポジションに行くためにどのような経験を積めば良いのかが分かりませんでした。

日本企業では年功序列やジョブローテーションの慣習が根強く「スキルよりも勤続年数(や勤務態度)」が重視されがちです。リスキリングしても組織内でのセレクション(選抜)が極めて遅く、若手も中堅も同じランクに留め置かれる現実。この構造が努力のインセンティブを根こそぎ奪っているのです。

出世や昇進と直結しない自己投資は、個人にとってあまりにリスクが大きい…これが日本型雇用の厳しい現実です。

転職で活かすにも限界がある

たとえ自己投資でスキルを磨いても、日本の労働市場ではその努力がすぐに転職成功に直結するとは限りません。その理由のひとつは、外部労働市場の未成熟です。

日本では「ジョブ型採用」が拡大しているとされますが、現実には新卒一括採用や年功序列型人事の文化が根強く、中途採用市場も欧米ほど成熟していません。経験者採用においても「即戦力」と言いながらなるべく若い求職者を求めていたり、ポテンシャル採用や成長余地を評価する文化は依然として限られています。

また、企業が求人票で求めるスキルセットは往々にして非常に細かく、「完璧に一致する人材」しか採らないケースも目立ちます。リスキリングにより新しいスキルを身に付けても、「経験年数が足りない」「即戦力ではない」という理由で門前払いされることも珍しくありません。

厚生労働省の「転職者実態調査」(令和4年)によれば、転職者のうち自己都合以外の理由で転職した人(リストラや契約満了など)は約3割を占め、転職成功が本人のスキルや意欲だけでは左右できない現実を示しています。

つまり、リスキリングを重ねても、労働市場の構造的問題によって「活かしきれないリスク」が存在するのです。

リスキリングする時間も気力もない

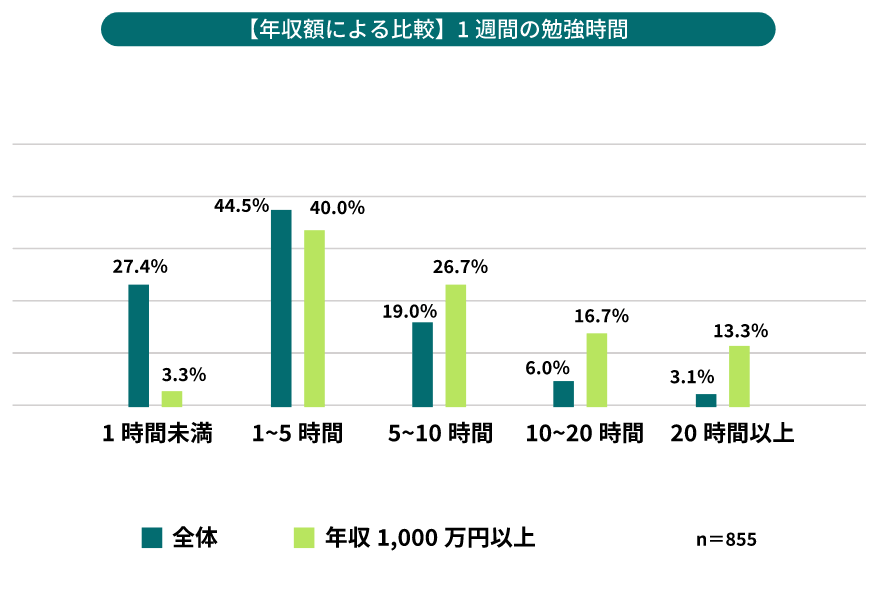

リスキリングを推進する風潮の裏側で、実際に働く個人にとっては「そもそもリスキリングする余力がない」という現実があります。

総務省「令和5年版情報通信白書」によると、日本では週平均労働時間が長く、特に30代後半から50代にかけて家族責任(子育て、介護など)を担う人も増えるため、自己学習に充てられる時間は年々減少していることが示されています。加えて、経済協力開発機構(OECD)の調査でも、日本の労働者は「自分に新しいスキルが必要だと思っていても、それにかける時間とエネルギーがない」と回答する割合が高い国のひとつです。

実際、筆者自身も東京勤務時代は超過勤務が慢性化しており、語学学習や資格取得の時間(と気力)を捻出するのに苦労しました。自分で望んで行っていることとはいえ、休日に語学学校に通うにも体力的な負担が大きく「これを続ける意味はあるのか」と悩んだ経験もあります。

このように、リスキリングの前提には「一定の余裕」が必要ですが、現実の日本社会ではその前提条件が崩れているのです。「働きながら学び直し」という美しい言葉の裏には、個人への過剰な自己責任押し付けが隠れていると言えるでしょう。

それでもリスキリングが意味を持つケース

ここまで日本社会におけるリスキリング推進の問題点を厳しく指摘してきました。しかし、それでもなお「リスキリングすべき」と言えるケースは確かに存在します。重要なのは、やみくもに動くのではなく自分の状況と目的を見極めたうえで戦略的に行動することです。

ここでは、リスキリングが意味を持つパターンを具体的に整理していきます。

すでに専門性のある人がアップデートする場合

「これが自分の専門分野だ」と自信を持って言える人にとって、リスキリングは非常に有効です。たとえば、ITエンジニアがAIやクラウド技術を学ぶ、法務担当者がESG関連の国際法規に精通する、といったように、ベースとなる専門性に“時代に合った最新知識”を上乗せする形であれば、リスキリングはキャリアの幅を広げ、年収アップにもつながる可能性があります。

逆に、基盤となるスキルや経験がないまま「とりあえず何か学ぼう」としても、その努力が実務や評価に結びつかず、徒労感だけが残る危険があります。

明確なゴールとインセンティブが設定されている場合

「何を」「なぜ」「どこで活かすために」学ぶのかが明確であれば、リスキリングは極めて合理的な投資になります。たとえば、

- 社内で特定ポジションへの異動が決まっている

- そのポジションに必要なスキル(例:プロジェクトマネジメント、データ分析など)が明確にある

- スキル取得後に昇給・昇進のインセンティブが明文化されている

こうした条件が揃っていれば、学習のモチベーションも維持しやすく成果も実感しやすくなります。

筆者自身も、大学院留学を目指してIELTSのスコア取得に取り組んだ際、「この点数を取らないと願書が出せない」という明確なゴールがあったからこそ長期間の勉強を継続することができました。

外資系や海外勤務を目指す場合

ジョブ型雇用が主流の外資系企業や海外の職場では、「ポジションに必要なスキルを明示し、それに基づいて採用・評価を行う」のが基本です。よって、

- デジタル広告の運用経験

- Google AnalyticsやTableauなどのツール使用スキル

- 英語でのビジネス交渉能力

- 専門学位

といったスキル条件が職務記述書に書かれていたとして、その内容が履歴書や職務経歴書に記載されていなければ、そもそも採用の土俵に立つことすらできません。

日本企業のような「ポテンシャル採用」や「ゼネラリスト評価」が通用しない分、スキルを磨き続ける姿勢がキャリアに直結するのです。

自己負担なしで学べる制度を活用する場合

企業内の研修制度や、国・自治体によるリスキリング支援を活用できるのであれば、それは「自己負担ゼロでキャリア資産を得る」絶好の機会です。たとえば、

- 厚生労働省「人材開発支援助成金」

- 自治体主催のIT人材育成講座

などは、その典型です。

無理して高額な民間スクールに通う前に、こうした公的制度をフル活用する方が経済的リスクを抑えつつスキルを獲得する現実的な方法だと言えるでしょう。

留学はリスキリングになるか?

業務上役立つスキルを磨く手段という意味では「留学」もリスキリングの範疇に入る可能性があります。一方で「リカレント教育」として教育機関で学び直すということも行われています。海外の学校や教育機関で学ぶことは、「リスキリング」と呼ぶべきなのか、それとも「リカレント教育」として捉えるべきなのか。

答えはその目的や内容によって大きく異なると思います。

本章では、リスキリングとリカレント教育の違いを整理したうえで、「どのような留学がキャリアの再構築につながるのか」を検討していきます。

リスキリングとリカレント教育の違い

- リスキリングは、職業スキルを再習得・転換することを目的とした学習です。転職や社内異動など、職務上の変化に対応するために必要な能力を習得するケースが中心です。

- 一方で、リカレント教育は、必ずしも職務変更に直結しない「学び直し全般」を指し、教養の深化や社会参加、長期的なキャリア更新を含む概念です。

この観点から見ると、留学はこれまで述べてきた企業の戦略の一部として行われるべきリスキリングとは性質が異なり、その多くはむしろ「リカレント教育」としての性格が強いと言えるでしょう。特に、学び直しの内容が現在の業務とは直接関係しない場合、企業主導ではなく個人の意思で行う『自己投資型の学び直し』として位置づけられることが多くなります。

一方で、リスキリングは本来、業務の再設計や配置転換など“企業の戦略的判断”に基づいて実施されるケースが中心です。その意味で、リスキリングは『企業主導型』、リカレントは『個人主導型』として捉えることもでき、両者は対象者の状況や学ぶ動機によって線引きされます。

したがって、留学の内容や設計によっては、リスキリングとしての機能を果たすことも十分に可能です。

正規留学(大学院など)は強力なリスキリング/リカレント

一方で、大学院などでの正規留学は、明確なリスキリング効果をもたらします。なぜなら、

- 修士・博士といった学位が得られる

- 専門知識や理論的フレームワークを体系的に学べる

- 国際的なネットワークや職業市場へのアクセスが広がる

といった要素が、学びを確実に「資産化」してくれるからです。

同時に、キャリアチェンジではなく既存の知識の深化や国際的視野の獲得を目的とする場合は「リカレント教育」としての価値が強調されます。

筆者自身も、スイスの大学院で国際関係を学びながら、政策分析やプレゼン能力など、国内業務では得にくかったスキルを体系的に強化することができました。

特に30代以降の社会人にとって、正規の大学院留学は「キャリアの再設計」を行う数少ない機会です。若年層と違い、年齢や職歴との整合性が求められる分、留学の目的や出口戦略が明確であればあるほど、そのリターンは大きくなります。

語学留学はリスキリングか、リカレントか

語学留学はその内容や目的によって、リスキリングとして機能する場合もあれば、リカレント教育として分類されることもあります。

リスキリングとしての語学留学:

- 将来の業務(海外赴任、国際交渉、通訳など)に明確に直結している

- 企業側の要請や人事戦略に基づいて行われる

- 他の専門スキル(例:法律、会計、ITなど)と組み合わせて実務活用が前提になっている

このような場合、語学力は職務遂行に不可欠なツールとして位置づけられ、リスキリングとしての妥当性を持ちます。

リカレント教育としての語学留学:

- 主目的が「教養としての語学力習得」や「国際的な視野の拡大」である

- 直接的な業務スキルや職務要件には結びつかない

- 自己投資としての動機が強く、職場とは無関係に行われている

このような場合、語学留学はむしろキャリア更新や学び直しの一環としてのリカレント教育と捉えられる方が自然です。

筆者自身もアラビア語の語学留学を経験しましたが、言語スキル単体ではキャリアに大きく影響することは少なく、やはり専門性や実務経験とセットでないと活かしにくいと感じました。

30代以降で語学留学を検討する場合、「語学力だけでキャリアが劇的に変わる」わけではないという現実を見据えることが重要です。語学はあくまで手段であり、専門分野やキャリアゴールと結びついた計画でなければ、年齢的にも費用対効果が見合わないリスクがあります。

留学をリスキリングにするための条件

とはいえ、留学すれば自動的にスキルが身につくわけではありません。

リスキリング効果を最大化するには、

- 明確なキャリアゴールを持つこと

- 学ぶ内容が自分の専門分野や希望職種と直結していること

- 卒業後の進路(職種・地域など)をある程度設計しておくこと

が必要不可欠です。

「なんとなく環境を変えたい」「英語力を伸ばしたい」だけでは、リスキリングとしての意義は薄れ、むしろキャリアの空白期間になりかねません。

リスキリングは「設計された学び直し」であるべき

留学は、リスキリングにもリカレント教育にもなりうる選択肢です。

見栄えや憧れではなく、キャリアの中で「なぜ今これを学ぶのか」が明確であれば、留学は国内の学習では得られない価値をもたらすでしょう。大切なのは、それが自分にとって「今、何のために必要な学びか」を明確にした上で意思決定を行うことです。

まとめ:リスキリングは万能薬ではない

ここまで、リスキリングを取り巻く日本社会の現状、企業構造、個人の課題、さらには留学との関係まで見てきました。

確かに、リスキリングは現代の変化の激しい社会において必要な概念です。スキルの陳腐化が早まり、長期雇用や年功序列の制度が揺らぐ中で、自己成長と職業適応のために「学び直す力」は不可欠となっています。

しかしながら、日本におけるリスキリングの推進は、しばしば現場の実情を無視した「かけ声倒れ」に終わっているのが実態です。政策的スローガンとしては掲げられていても、企業の制度や評価基準が旧態依然としたままでは、個人の努力が報われにくい環境が続いています。

さらに、リスキリングが「自己責任」として強調されるあまり、職場や社会の側が本来果たすべき役割や責任が見過ごされている現状も見逃せません。学び直しは個人の意欲に依存すべきものではなく、制度や環境とセットで初めて意味を持つのです。

リスキリングをすべき人・すべきでない人

リスキリングが有効なのは、以下のような条件が揃っている場合です:

- 明確なキャリア目標があり、それに必要なスキルが明示されている

- スキルを活かせる環境が職場または転職市場に存在する

- 自己投資に見合うだけのリターン(昇給・昇進・転職成功)が期待できる

逆に、以下のような状況ではリスキリングを急ぐべきではありません:

- どのスキルを学ぶべきか、何のために学ぶのかが曖昧である

- スキルを活かせる職場環境が整っていない

- 金銭的・時間的な余裕がなく、学びが負担になってしまう

最後に:自己責任論に飲み込まれないために

筆者自身、スキルを磨き、資格を取得し、留学を経てキャリアを見直してきたからこそ実感します。努力が報われない構造の中で「もっと学べ」と言われることの苦しさ。そして、制度も評価も追いつかないままに個人だけが責任を背負わされる状況への違和感。

だからこそ伝えたいのは、「リスキリングはあくまで手段であって、目的ではない」ということです。リスキリングをすべきかどうかは、自分の価値観・目的・環境を総合的に見て判断する必要があります。

自分の人生とキャリアの舵を握るのは、他でもない自分自身です。リスキリングという言葉に惑わされず、納得のいく学びと働き方を自ら選び取っていくこと。それこそが、リスキリングが本当の意味で「効く」唯一の条件なのかもしれません。

-1.png)

コメント